「マンマ」はイタリア語でお母さんのことをいいます。どんな有名なシェフでも自分のマンマの料理が一番!というほど、マンマの味がイタリア料理の基本となっています。

中でもポモドーロソース(トマトソース)は各家庭に伝わるレシピがあり、まさにイタリアの「おふくろの味」。もっともシンプルでイタリア料理の基本となるパスタが「ポモドーロ」です。

「マンマ」はイタリア語でお母さんのことをいいます。どんな有名なシェフでも自分のマンマの料理が一番!というほど、マンマの味がイタリア料理の基本となっています。

中でもポモドーロソース(トマトソース)は各家庭に伝わるレシピがあり、まさにイタリアの「おふくろの味」。もっともシンプルでイタリア料理の基本となるパスタが「ポモドーロ」です。

ヨーグルトの起源は紀元前5000年ころのメソポタミアだったといわれるほど歴史の古いもので、古代ギリシャでも「オキシガラ」というヨーグルトの一種が食べられていました。

大小さまざまな器やお皿を使う和食と違い、アメリカの家庭では食べ物を盛った大きなお皿がテーブルにどんっと並びます。そこから各自の皿に取り分けて食べるのがアメリカ流。1つのものを分けて食べることを英語で“シェア”といいます。

昔、アフリカから来た人々が、ぶたの皮や耳などだれも使わない肉を豆といっしょににこんで食べた料理がルーツといわれる「フェイジョアーダ」。長時間こってりとにこんだフェイジョアーダは、ごはんやファロッファ、いためたケールという野菜、スライスしたオレンジとともにいただきます

ガーナで家庭の味といえば、ジョロフライス。お米を玉ねぎやスパイスなどといっしょにいため、スープでたきこんだピラフのような料理です。

家で食べる料理は、とり肉やぶた肉をにこんだり焼いたりしたものに、チレソースやトマトソースをかけたり、それにトルティーヤや味付けしたごはんをそえたりしていただくことが多いです。とり肉かぶた肉のだしに、野菜や大きなとうもろこしのつぶを入れた「ポソレ」などのスープや、にた豆をつぶしてマッシュポテトのようにした「フリホーレス」もよく食べるんです。

ペルー風ちまきの「タマル」は定番の料理です。練ったとうもろこしの粉にぶた肉やとり肉、オリーブの実、赤ピーマン、にんじん、じゃがいもなどの具を入れ、バナナの葉でくるんで蒸して作ります。

つぶしたグリーンピースにじゃがいもや玉ねぎ、ソーセージなどを入れてじっくりにこんだ「エルテンスープ」は、オランダ版おふくろの味といわれています。

日本の洋食としても知られている「オムレツ」や「クロケット(コロッケ)」はもともとフランスから入ってきたもので、家庭でもよく食べられています。

キョフテは、羊や牛のひき肉に玉ねぎなどの野菜とこうしん料を混ぜて味をつけ、おだんごや細長いつつ形にして焼いた料理です。日本のハンバーグに似ていて、子どもたちも大好きです。形や味付けのちがうたくさんの種類のキョフテがあります。

とうもろこしの粉を水でとき、火にかけてドロドロにした飲み物がココ。腹持ちがいいので朝ごはんとしてもよく飲まれています。少し酸味があるので、砂糖としょうがじるを入れると甘酸っぱい味になって飲みやすくなります。おなかがすいていれば、ココといっしょにパンも食べます。

アメリカの朝食はシリアルに牛乳をかけたり、パンやベーグル、フルーツ、ヨーグルトといった軽いものがいっぱん的。シリアルにもいろいろな種類がありますが、麦、げん米、とうもろこし、ナッツなどを合わせたグラノーラが人気です。

フィンランドの朝食はオートミール(オーツ麦のおかゆ)がよく食べられます。フィンランドでは8割以上のお母さんがフルタイムで仕事をしていて朝が早いため、オートミールの朝食を保育園で食べる子どももたくさんいます。

朝ごはんを屋台で食べることもあるのが中国のおもしろいところ。特に朝、時間のないいそがしい人やサラリーマンの人たちなどが利用しています。よく食べられているのは、豆乳とコウティアオというあげパン。このあげパンなどを具にしたチェンビングオズも人気です。チェンビングオズは、中国風クレープです。

メキシコでは朝ごはんは重要な食事の1つ。お昼は15時ごろ食べるのがふつうなので、おなかがすかないようにたくさん食べるんです。定番となっているのがトルティーヤにサルサソースをたっぷりかけて目玉焼きをのせる「ウエボス・ランチェロス」です。

ブラジルでは朝ごはんのことを「カフェ・ダ・マニャン」といいます。そのまま訳すと「朝のコーヒー」という意味なのですが、それくらいコーヒーはブラジル人の生活になくてはならない存在なのですね。

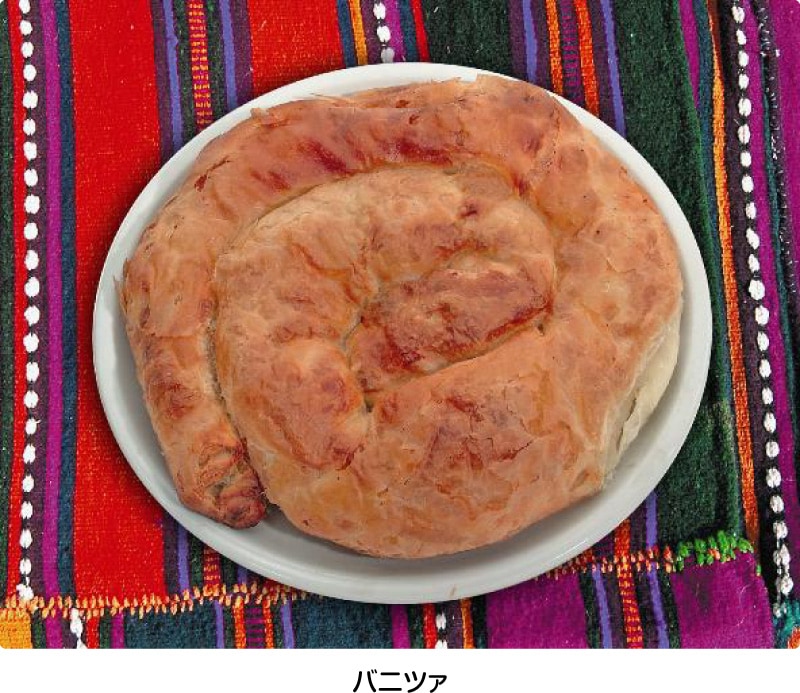

朝食としてよく食べる料理は、ブルガリアのお母さんの味、「バニツァ」。うすいパイ生地にシレネチーズやヨーグルトを入れるほか、ほうれん草やかぼちゃ、ナッツ、卵などを入れることもあります。うず巻き状や三角形などいろいろな形があるんですよ。

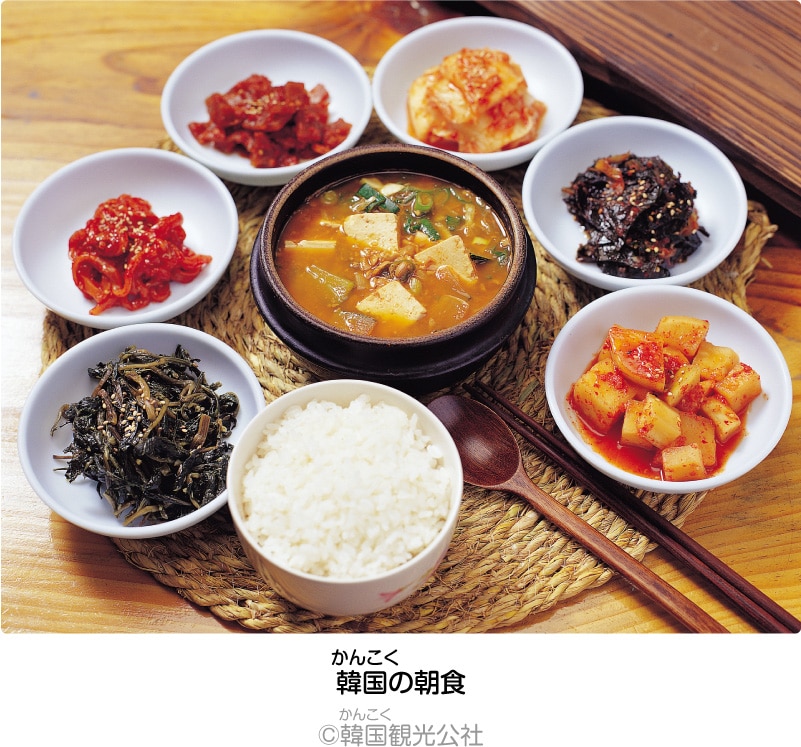

朝食はごはんと「テンジャンチゲ」と呼ばれる日本のみそしるに似たしる物と、「ミッパンチャン」と呼ばれる作りおきのおかず(に物、いため物、あえ物)などを食べます。朝から数種のおかずとごはんを食べるところは、日本のようです。

イギリス人は大人も子どももスイーツが大好きです。

夏になるとイギリスではスーパーや八百屋やおやにたくさんの種類のベリーが並ならびます。ベリーのソースがたっぷりしみこんだ食パンの型にベリーをぎっしりつめた「サマープディング」は夏のスイーツの王様といわれています。

ガーナのスイーツはクベケーキが代表的。クベとはココナッツの意味です。作り方はココナッツの果肉をけずってキャラメル状にとかした砂糖の中に入れ、ココナッツミルクを加えてにつめるだけ。出来たての温かいうちに食べやすい大きさにします。

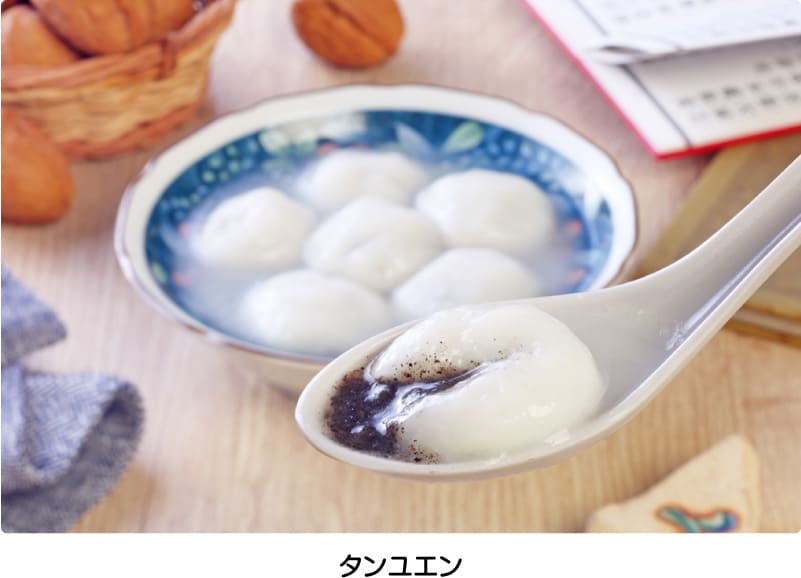

中国のスイーツといえば、タンユエン(白玉団子)。団子の中身は、小豆のあんや黒ごまのあんです。あまい温かい湯にひたひたにつかっていて、一口食べるとトロッと団子の中のあんが口の中でとけて、なんともいえないやさしいおいしさです。

有数なカカオの産地でもあるブラジルでは、ココアパウダーやチョコレートを使ったおかしがいろいろあります。ココアパウダーに練乳やバターなどを入れて作ったおかし「ブリガデイロ」もその1つ。こうしたおかしは家で手作りするほか、最近ではお店で買ってくることも多いんです。

お米をおかゆにようにやわらかくなるまで牛乳でにこんで、砂糖、シナモンを加えたもので、冷やして食べます。

「フィンランドのシナモンロールは世界1おいしい」とフィンランド人が自まんするほど人気の高いおかしです。カルダモンというスパイスを使うのが特ちょうで、それぞれの家庭の味が守られています。フィンランド語でシナモンロールは「コルヴァプースティ」。「平手打ちされた耳」という意味なのだそう。

ブルガリアでは、デザートにもヨーグルトが登場します。プレーンヨーグルトから水分を取った「水切りヨーグルト」は、生クリームよりあっさりした味わい。ジャムやはちみつ、フルーツなどをトッピングしてそのまま食べます。

パブロワは卵の白身や砂糖などを混ぜて作ったメレンゲを焼いて、あわ立てた生クリームとキウイフルーツやいちごなどのフルーツをトッピングしたおかし。ニュージーランドで1年中よく食べられているデザートです。

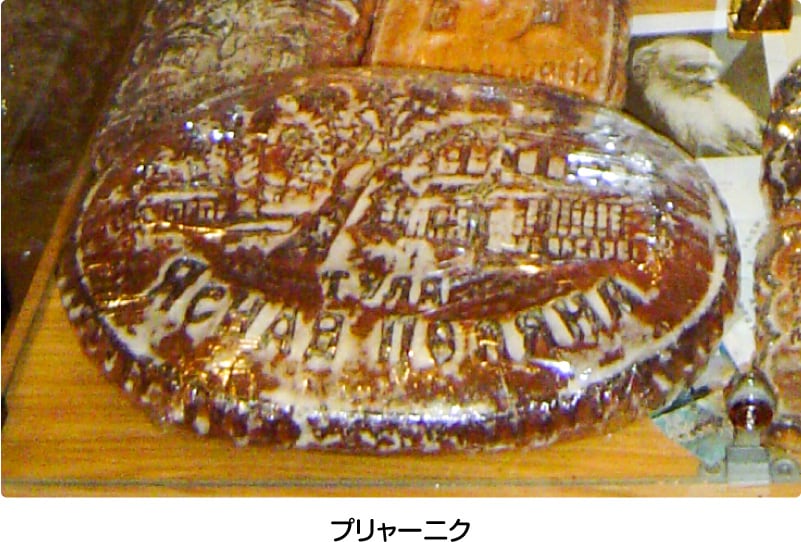

ロシアにはユニークなおかしがいろいろあります。しょうがやはちみつ、クルミ、ジャムなどを加えて作る焼きがし「プリャーニク」は表面にきれいなもようがつけられ、誕生日や結婚式などのお祝いの席で出されます。