寒い季節ならではの「冬の味覚」は、体も心も温めてくれる贅沢な食材の宝庫です。

こちらのコラムでは、冬に旬を迎える珠玉の食材や地域ごとに特徴のあるお料理をご紹介します。

厳しい寒さを乗り越える冬の食事

二十四節気の暦の上では11月の立冬から2月の立春までが『冬』とされています。

冬は年越しを迎えることから、冬のハレの日の代表ともいえるお正月には、縁起物の食材やおせち料理などの行事食を食べる風習があります。

また、冬は一年のうちで最も気温が低いので、体温が下がりやすいことから、体の免疫力が弱まる時期でもあります。

温かい煮込み料理や鍋物などを食べることで、冷えた体を芯から温めることができます。

また、海の幸や山の幸がたっぷり味わえる鍋料理は、食材同士のうま味の相乗効果により、極上の味わいと栄養を引き出せる優れた健康食です。

地域の特産物を使った鍋料理や郷土色豊かな冬の煮込み料理が、全国各地の郷土料理として親しまれています。

代表的な冬の食材

冬は、栄養をじっくりと蓄えた根菜類がおいしくなる季節です。また、白菜や大根、カブ、白ネギなど、鍋物に欠かせない白色の野菜が旬を迎えます。ほうれん草や小松菜などの葉物野菜も本来は冬が旬です。

冬野菜は、寒さで凍らないように細胞に糖を蓄積するので、糖度が高く甘みがあります。また、魚介類では産卵期で脂を蓄えたブリやアンコウのほか、カニ、牡蠣などがおいしい季節です。

そこで、冬を代表する食材を地域別に見てみましょう。

北海道地方

蟹(カニ)

日本で獲れるカニの中でも人気があるタラバガニは「カニの王様」とも呼ばれています。

見た目はカニのようですが、実はヤドカリの仲間です。

大きな体と美味しい肉質がタラバガニの特徴で、大きいものだと甲羅だけでも25㎝ほどになり、脚を広げた状態で1mくらいになるものもあります。

タラバガニは北海道などの寒冷な海域で水揚げされ、「タラ」が捕れる場所で一緒に交ざって捕獲されることから、タラバガニと呼ばれるようになりました。

カニは、茹でたり焼いたりしてそのまま食べるのもよいですが、カニのエキスがしみ出た「鉄砲汁」「かにすき鍋」は冬のご馳走料理の一つです。

カニの漁獲量(2023年)

- 1位

- 北海道

- 2位

- 鳥取県

- 3位

- 島根県

大根

冬の大根は甘みがあってみずみずしく、大根おろしや漬物のほか「おでん」「ふろふき大根」など、生でも加熱調理でもおいしくいただけます。

また、切り干し大根にすることで甘みが濃縮し、長期保存もできます。

葉の部分も栄養価が高いので、さっと茹でてから菜飯やじゃこ炒めなどにするのもおすすめです。

大根は白色のものだけでなく、赤、緑、紫、黄、黒といった色の品種もあり、12月には縁起のよい赤色の赤大根や紅心大根などが出回ります。

春の七草の一つ「すずしろ」としても知られている大根は、日本の食文化に深く根付いています。

大根の収穫量(2022年)

- 1位

- 千葉県

- 2位

- 北海道

- 3位

- 青森県

東北地方

鱈(タラ)

鍋や煮物に使われるくせのない白身魚で、鍋料理には欠かせない魚です。

マダラ(真鱈)の身は適度な弾力と水分があり、やや煮崩れしやすいですが、熱を通しても身が硬く締まらないので、鍋料理に適しています。

白子も臭みがなく、クリーミーで柔らかい食感が楽しめるので、さっと湯通ししてポン酢で食べるのが定番です。

真子は卵の粒が多いですが、煮ても焼いてもおいしく食べられます。

また、東北地方では「たらのじゃっぱ汁」「たら汁」など、タラを使った味噌仕立ての汁物が郷土料理として伝えられています。

タラの漁獲量(2023年)

- 1位

- 北海道

- 2位

- 青森県

- 3位

- 岩手県

白菜

白菜は鍋料理の代表的な野菜です。水分が豊富で歯ざわりも良く、内側へいくほど柔らかく甘みがあります。

生のほどよい食感を残したまま味がよく染み込むので、和え物や漬物でもおいしく食べられます。

白い白菜のほかに、オレンジや紫などのカラフルな品種も出てきています。

山形県庄内地方で栽培される「娃々菜(わわさい)」は手のひらサイズに収まるミニ白菜です。

鍋料理にすると強い甘みと柔らかさが引き立ち、扱いやすい大きさなので最近人気が出ています。

白菜の収穫量(2022年)

- 1位

- 茨城県

- 2位

- 長野県

- 3位

- 群馬県

関東地方

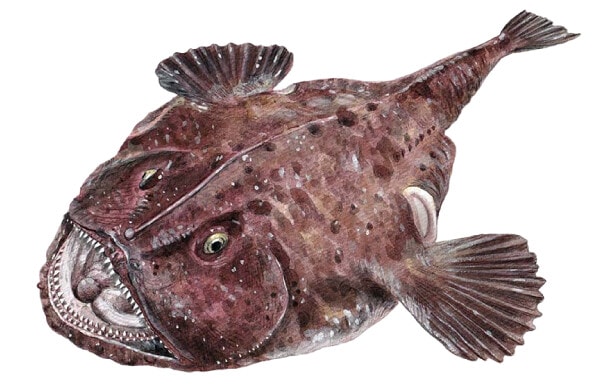

鮟鱇(アンコウ)

アンコウは、フグと並んで「鍋の王様」といわれる高級食材です。アンコウは産卵前の冬に肝が大きくなり、身に脂がのることでおいしさが増します。

柔らかい身は、表面にぬめりがあり、まな板の上ではさばきにくいので、「つるし切り」といって吊るした状態でさばくのが特徴です。

歯や骨以外は捨てるところがなく、身(柳肉)、肝、皮、水袋(胃)、ヌノ(卵巣)、エラ、ヒレが「アンコウの七つ道具」と呼ばれる可食部位です。

身は上品で淡泊な味の白身で、肝は「海のフォアグラ」とも呼ばれるほど、うま味も舌触りも濃厚です。

皮はコラーゲンたっぷりで、プルプルとした弾力があり、それぞれの部位で違う食感を楽しめます。

定番料理はあんこう鍋ですが、茨城県には「どぶ汁」「あんこうの共酢」などのアンコウを使った郷土料理があり、茨城県を代表する冬の味覚になっています。

アンコウの漁獲量(2023年)

- 1位

- 北海道

- 2位

- 青森県

- 3位

- 宮城県

レンコン

茨城県はレンコン栽培が盛んな地域で、日本全国で流通するレンコンの50%以上は茨城県産です。

シャキシャキした夏のレンコンと比べて、冬のレンコンはほっくりとした食感が楽しめます。

穴が開いたその形から「見通しがきく」として昔から縁起物とされ、お正月やお祝いの席でもよく使われます。

「小倉れんこん」はレンコンの穴に小豆を詰めて煮込んだ茨城県の郷土料理で、お正月には欠かせない料理です。

レンコンは「蓮根」と書きますが、蓮(はす)の根ではありません。

地下茎という土の中に伸びる茎が、泥の中で肥大化し、それがいくつかの節でつながっています。

レンコンの収穫量(2022年)

- 1位

- 茨城県

- 2位

- 佐賀県

- 3位

- 徳島県

中部地方

河豚(フグ)

フグ料理といえば、山口県の郷土料理でもあるふく刺しや皮刺し、唐揚げなどが定番料理ですが、「ふぐちり」や「ひれ酒」など冬の料理でも食べられます。

日本近海には約70種類のフグが生息していますが、国で食用として認められているフグは22種類です。

その中でも、特に高価で人気のフグはトラフグで「フグの王様」ともいわれています。

フグには毒があるので食べられない部位もありますが、身、皮、ヒレ、白子などで濃厚なうま味を味わえます。

また、フグのオスからしか取れない白子は栄養価が高く、まろやかな食感で「海の宝石」とも呼ばれている貴重な食材です。

フグの漁獲量(2020年)

- 1位

- 北海道

- 2位

- 石川県

- 3位

- 愛知県

カブ

春の七草の一つ「すずな」としても知られていて、昔からなじみのある野菜です。

カブは肉質がなめらかで味にくせがなく、茎や葉は栄養価が高く、捨てるところなく全部食べられるのが魅力です。

かぶら蒸しや千枚漬けのほか、調理法によって食感や甘みが変わるので、さまざまな料理で味わうことができます。

また、最近では、日本各地で古くから栽培され、地元でよく食べられている「伝統野菜」が注目されています。

飛騨紅かぶは、岐阜県を代表する野菜の一つで、地元で愛されている赤かぶです。

ほかにも飛騨・美濃伝統野菜に認定されている「わしみかぶら」「種蔵紅(たねくらべに)かぶ」「久野川(くのがわ)かぶら」などの種類があります。

カブの収穫量(2022年)

- 1位

- 千葉県

- 2位

- 埼玉県

- 3位

- 青森県

近畿地方

海苔(のり)

海苔は日本食では定番の乾物で、家庭で手軽に食べられている食材です。

作り方は、「あまのり」という海藻を細かくして脱水し、すだれの上に広げて乾燥させるのが一般的です。今はほとんど機械化されていますが、海苔作りには、和紙を制作する際の「紙漉き」という紙を薄く漉き取る技が応用されていました。

風味とうま味を生かして、そのまま焼いた「焼きのり」と、味を付けた「味付けのり」があります。そのほか、「あおさ」という海藻を乾燥して粉末にした「青のり」は、お好み焼きや焼きそばによく使われています。

関東では「焼きのり」、関西では「味付けのり」を食べる機会が多いですが、関西はだしの文化があり、だしを好む傾向があるので、昆布や鰹で味付けした味が好まれたのではないかといわれています。

兵庫県の海苔は、日本海と瀬戸内海の潮流に揉まれて色つやがよく、しっかりして口溶けの良い柔らかな食感が特徴です。

風味や色が長持ちするので、巻き寿司との相性がよいことでも知られています。

1回目に摘み採られた「一番摘み」「初摘み」「新芽」と呼ばれる海苔はさらに柔らかく、最高級の品質です。

海苔の漁獲量(2022年)

- 1位

- 佐賀県

- 2位

- 兵庫県

- 3位

- 福岡県

葛の根(くず粉)

葛は万葉集に詠まれ、漢方薬「葛根湯」の原料でもあり、古くから生薬や食品として使われてきました。

葛の産地は全国にありますが、国産葛の9割以上が鹿児島県で作られています。

(石川県の宝達葛、宮城県の白石葛、奈良県の吉野葛、静岡県の掛川葛、三重県の伊勢葛、福井県の若狭葛、福岡県の秋月葛(久助葛)、福岡県の筑前葛などが知られています。)

土の中で長さ1mほどになった葛の根を掘り出し、でんぷんを抽出して葛粉を作ります。

交ざりものがない葛粉100%のものを本葛といいます。

数ある産地の中でも、奈良県吉野地方の吉野本葛は有名で、“吉野晒し”という伝統技法で手間隙をかけて作られています。

生産量が少なく高価な本葛は、口当たりが良くなめらかで、少し苦味があり、日本料理ではとろみ付けに使われています。

葛は秋の七草の一つで、身体を温める葛湯、和菓子の葛餅や葛切りなどが知られており、日本に昔から伝わる身近な食べ物です。

中国・四国地方

牡蠣(カキ)

牡蠣は「海のミルク」とも呼ばれ、栄養価が高い食材です。

冬が旬の真牡蠣は、クリーミーで濃厚な味わいが特徴で、鍋に入れると牡蠣のうま味が広がり、深みのある鍋だしになります。

一方、夏が旬の岩牡蠣は、真牡蠣よりも殻が厚くて大人の手のひらくらいの大きさになり、肉厚でジューシーな食感です。

牡蠣は生で食べるのも美味しいですが、焼き牡蠣や牡蠣フライも人気のメニューです。

広島県は牡蠣の養殖が盛んな地域で「牡蠣の土手鍋」「かき飯」などの牡蠣を使った郷土料理がよく知られています。

牡蠣の漁獲量(養殖)(2019年)

- 1位

- 広島県

- 2位

- 宮城県

- 3位

- 岡山県

みかん

日本の冬の果物の代表といえばみかんです。みかんというと、一般的には手で皮がむける「温州みかん」のことをいいます。

温州みかんは、日本で誕生した品種で、秋から冬にかけて早生から晩生までの長い期間で楽しむことができます。

和歌山県では「有田みかん」「しもつみかん」、愛媛県では「川上みかん」「真穴みかん」「日の丸みかん」、静岡県では「三ケ日みかん」などがよく知られています。

最近では、新しくブランド化された温州みかんが出回るようになり、さまざまな呼び名が付いて販売されています。

また、みかんの産地である愛媛県では「みかんずし」、和歌山県では「みかん餅」などのみかんを使った郷土料理もあります。

みかんの収穫量(2022年)

- 1位

- 和歌山県

- 2位

- 愛媛県

- 3位

- 静岡県

九州・沖縄地方

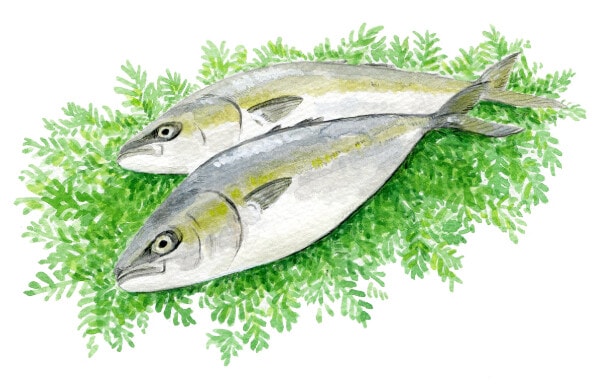

鰤(ブリ)

冬の代表的な魚の一つで、刺身や照り焼き、ぶりしゃぶなどの鍋料理で親しまれています。

大分県では、生のブリを豪快にごはんにのせて食べる「ぶりのあつめし(りゅうきゅう)」という郷土料理があります。

冬のブリは寒ブリと呼ばれ、脂や栄養をたっぷり蓄えて丸々と太っており、口に入れるととろけるような食感です。

ブリは全長80cmを超える大きな魚で、出世魚としても知られ、成長段階によって呼び名が変わります。

関東では「わかし」「いなだ」「わらさ」「ぶり」と呼ばれ、関西では「つばす」「はまち」「めじろ」「ぶり」と呼ばれます。

日本人の文化に深く根付いているブリは、古くから縁起のよい魚として神事や祭事に用いられてきました。

ブリの漁獲量(2023年)

- 1位

- 北海道

- 2位

- 長崎県

- 3位

- 島根県

ほうれん草

冬のほうれん草は、糖度だけでなく栄養価も高まり、ビタミンCの含有量は、夏に比べると3倍ほどになります。

さらに、収穫間近の葉物をあえて寒風にさらすことで、糖度やビタミン類の含有量を上げる“寒じめ”という手法があります。

ほうれん草にはアクの成分となるシュウ酸が含まれているので、さっと茹でてから料理に使いますが、生のままで食べられるサラダほうれん草も出回っています。

ほうれん草は全国で栽培されており、九州の主な産地は宮﨑県や熊本県です。

佐賀県では、ほうれん草を使った「およごし」という郷土料理があります。

「およごし」とは、女性の言葉で“和え物”という意味で、いわゆる「ほうれん草の白和え」のことです。

ほうれん草を豆腐で和えるのが一般的ですが、豆腐の代わりに里芋をつぶして和えることもあります。

ほうれん草の収穫量(2022年)

- 1位

- 群馬県

- 2位

- 埼玉県

- 3位

- 千葉県

代表的な冬の料理と歴史・文化

冬は心と体が温まる鍋料理や汁物を食べる機会が多くなります。

日本では、昔から各地域に根付いた食文化があり、鍋物一つをとっても故郷の味として継がれてきた伝統料理がたくさんあります。

旬の農産物や海産物などの旨味や香りを味わえる、栄養豊富な冬の料理をご紹介します。

北海道地方

-

かぼちゃのいとこ煮(北海道)

冬至は一年のうちで日照時間が最も短い日とされ、この時期になると、かぼちゃ料理を食べる風習があります。

風邪を引かず元気に過ごせるようにとの願いを込めて、冬至の日に栄養価の高いかぼちゃを食べるようになりました。

“いとこ煮”は、お正月などの行事やお祝いの席でお供えした野菜や豆を、煮て食べたことが始まりとされています。

名前の由来には、「“それぞれの野菜をめいめいに煮る”から“姪々”とかけ、姪同士はいとこの関係だから」「“野菜を追々煮る”が“甥々”となり、甥同士はいとこであるから」「野菜や豆はどちらも畑でとれるのでいとこのようなものだから」などの説があります。

「かぼちゃのいとこ煮」は、かぼちゃと小豆を一緒に煮たもので、小豆もかぼちゃと同様に長期保存ができて栄養価が高く、小豆の赤色は邪気払いの意味合いもあります。

また、かぼちゃは「なんきん(南瓜)」とも呼ばれ、「ん」が付く食べ物は縁起が良いとされることから「かぼちゃのいとこ煮」を好んで食べるようになりました。 -

ラーメン(札幌ラーメン)(北海道)

日本で初めて誕生したラーメンは、明治17年(1884年)に北海道函館市の洋食店で提供された「南京そば」という説があります。

戦後急速に北海道民の食生活にラーメンが浸透し、寒冷な気候により、コクがある濃い味のラーメンが好まれました。

昔からアイヌの人たちが食べていた白濁の豚骨スープが受け継がれ、濃厚な豚骨ベースのスープが多いとも言われています。

北海道のラーメンには、札幌の「味噌ラーメン」、函館の「塩ラーメン」、旭川の「醤油ラーメン」、利尻島の「昆布ラーメン」、室蘭の「カレーラーメン」など、地域ごとに特色があります。

札幌ラーメンは、大正11年(1922年)に始まったとされ、「塩ラーメン」から始まって「醤油ラーメン」、そして「味噌ラーメン」へと進化していきました。

また、昭和30年(1955年)には、初めて味噌ラーメンが作られ、「暮しの手帖」(1955年11月号)で札幌の味噌ラーメンが紹介されたことで、全国に知られるようになりました。

札幌味噌ラーメンは、濃厚でコクのあるスープに中太ちぢれ麺がからみ、野菜炒めがトッピングされるのが特徴です。

今では、自家製の手延べ麺ではなく製麺所の麺を使うラーメン店が多く、製麺所から新規開店のラーメン店へ暖簾が贈られるという風習もあるようです。

東北地方

-

きりたんぽ鍋(秋田)

きりたんぽ鍋は、炊いたごはんをすり潰し、木の棒にちくわ状に巻き付けて焼いた「たんぽ」が入る鍋料理で、醤油味の鶏ガラだしでいただきます。

発祥は、秋田県北部の大館地方や鹿角地域で、冬場に狩人や木こりの人たちが「たんぽ」を保存食として携行し、鍋に入れたのが始まりとされています。

ごはんを串に巻き付けた様子がガマの穂に似ており、短い穂を意味する「短穂」から「たんぽ」と呼ばれるようになりました。「たんぽ」を鍋に入る長さに切って入れることから「きりたんぽ」と言われています。

秋田県産種の鶏である比内鶏は、国の天然記念物に認定されたことで食べられない時期もありましたが、当時の比内町長によって「比内地鶏」が誕生し、家庭の味として復活しました。

比内地鶏は山鳩やキジに似たしっかりとした肉質で、きめの細かい脂は「たんぽ」とも相性がよく、ごぼうや長ねぎ、セリなどの香りのよい野菜やきのこなども一緒に煮込みます。

毎年、秋田県の北部では新米の収穫後に労をねぎらうため「きりたんぽ鍋」を囲む風習があり、冠婚葬祭などでもふるまわれます。 -

お事汁(福島)

お事汁は、全国各地で食べられていて、お正月などの祭事や農事の初めと終わりの日などに食べる野菜たっぷりのみそ汁のことをいいます。

五穀豊穣や無病息災を願って、2月8日と12月8日の事八日(ことようか)に作られてきました。

里芋、大根、人参、ごぼう、小豆、こんにゃくの6種類の具材が入るので「六質汁」とも呼ばれています。

お事汁の具材は基本的に自由で、厳密な決まりごとはありません。

その昔、現在の茨城県北茨城市付近まで領地を広げていた棚倉藩は、海産物を手に入れやすかったことから、するめやかつお節でお事汁の出汁を取るようになりました。

福島県棚倉町では、6種類の具のほかに、しいたけ、しみ豆腐、芋がらなどが入り、特に具材が多いお事汁として知られています。

芋がらは、里芋の芋茎から葉と茎の皮を除いて乾燥させたもので、くせがなくシャキシャキした歯ごたえのある食感です。

生のものは、別名「ずいき」とも呼ばれています。

関東地方

-

ちゃんこ鍋(東京)

「ちゃんこ」とは、力士が食べる料理のことで、力士の体作りに必要な栄養が豊富に取れる鍋料理を「ちゃんこ鍋」と呼び、相撲部屋では年中食べられています。

「ちゃんこ鍋」には、各相撲部屋によって定番のレシピがあるようです。

味付けは味噌や醤油などさまざまで、鶏ガラや和風だしから取ったスープに、肉や野菜、魚介類などたくさんの食材を煮込みます。相撲の世界では手をつくことが負けのイメージと重なることから、昔は、四足歩行の肉である牛や豚の肉を使うことを避けていたので、鶏肉を使うことが多かったと言われています。

「ちゃんこ」の語源としては、明治時代に力士たちが、長崎巡業で中華鍋を使った料理をもとに考案したという説があります。

中国語では「中国」や「清国」のことを「ちゃん」といい、「こ」は鍋のことで「クォ」にあたるとされています。

また、別の説では、「おじちゃん」や「お父ちゃん」という意味の「ちゃん」に「公」を付け、「ちゃん公」という親しみを込めたあだ名で、料理担当のベテラン力士のことを呼んでいたからとも伝えられています。

現在では、相撲部屋の伝統の味を受け継いだ元力士たちが営むちゃんこ鍋店で、本格的なちゃんこ鍋を味わうことができます。 -

おでん(東京)

「おでん」は、鰹節と昆布で取っただしに具材を入れて、醤油味で煮込んだ料理で、好みでからしを付けて食べます。

おでんの由来は、拍子木型に切った豆腐を竹串で刺して焼いた豆腐田楽で、「田楽」に女房言葉の「お」を付けて、「楽」を省略して「おでん」になったと伝えられています。

江戸時代には豆腐やこんにゃくの田楽が惣菜として広まり、近代以降には煮込み料理としてのおでんが広まっていきました。

発祥は、明治時代には上方落語の「時うどん」を江戸の囃に置き換えた演目のセリフにあったという説や、大正12年(1923年)の関東大震災で炊き出しに出された「関東煮」という説などがあります。

おでんは地域によって特色があり、関東のおでんには、「はんぺん」「ちくわ麩」を入れるのが定番です。

はんぺんは、原料となるサメのすり身やつなぎを混ぜ合わせて茹でたもので、江戸では元禄時代から作られるようになったといわれています。

ちくわ麩は、ちくわに似ていますが魚は使われておらず、小麦粉に水と塩を合わせて練り、棒などに巻き付けて加熱したものです。

東京には、江戸おでんの味を守り続ける老舗のおでん屋があり、季節に関係なく食べることができます。

中部地方

-

かぼちゃほうとう(山梨)

小麦粉を練って平らに切った「ほうとう麺」を、たっぷりの具材と一緒に味噌味で煮込む「ほうとう」は、山梨県の伝統的な郷土料理です。

年中食べられていますが、打粉が付いたまま煮込むので、汁に粘りが出て冷めにくく、体が温まる食事として冬によく食べられています。

山梨県の峡南地域では「のしいれ」「のしこみ」とも呼ばれていて、さらに甲州では、物事がうまくいった時に使う「うまいもんだよかぼちゃのほうとう」という言葉もあり、かぼちゃを入れたほうとうが好まれます。

稲作が適さない山間部では、米に代わる主食として「ほうとうめん」を打ち、麺では珍しく塩を使わずに作ります。

かつて塩が貴重品だった甲州では、塩不足に悩む武田信玄に上杉謙信が塩を送ったとの記録が故事にも記されています。

また、「ほうとう」は平安時代には「餺飥(はくたく)※小麦粉をこねてのばし、四角形に切ったもの」と呼ばれ、貴族が儀式などでも食べていたといわれています。

ほうとうは農林水産省の「農山漁村の郷土料理百選」にも選ばれ、山梨県内ではお店でも味わうことができます。 -

ふろふき大根(愛知)

温暖な気候に恵まれる愛知県は、大根の名産地であり大根料理が日常でよく食べられています。

茹でた大根を出汁で煮て、甘い練り味噌をのせて食べるのが「ふろふき大根」です。

味噌だれは、地域や各家庭によって特色があり、京都府では白みそ、愛知県では赤みそが主流で、風味付けに柚子をそえることもあります。

豆味噌独特の濃厚なコクと渋みが味わえる赤みそは、愛知県の食に欠かせないものです。

江戸時代に生まれた「ふろふき大根」は、漢字では「風呂吹き大根」と書き、名前の由来は諸説あります。

「江戸時代の蒸し風呂に、垢をこすり取る「風呂吹き」という人物がいて、体の垢を吹いて飛ばす様子と、熱い大根を食べる様子が似ていたから」「昔は薪に息を吹きかけて燃やし、お風呂を沸かしていましたが、その様子に似ているから」「漆器の職人が漆風呂(作業場)で大根の茹で汁を漆器に霧吹きして漆を乾かし、その時に煮た大根を「風呂を吹いた大根」として食べたから」などの言い伝えがあります。

弥生時代に大根が日本に伝わり、江戸時代からの品種改良により、今では「青首大根」が一般的になりました。

ちなみに「ふろふき」には大根だけでなく、かぶや冬瓜、柿なども使われます。

近畿地方

-

飛鳥鍋(奈良)

「飛鳥鍋」は、牛乳とだし汁で鶏肉や季節の野菜などを煮込んだ料理で、奈良県の中南部に伝わる郷土料理です。

白みそと牛乳が入ることで、コクのあるまろやかな出汁になり体の芯から温まります。

お好みで青ねぎ、しょうが、すだち、一味とうがらしなどの薬味を添えていただきます。

日本で最初に牛乳が伝わったのは奈良県で、飛鳥時代に唐から来た使者が乳製品を伝授し、孝徳天皇へ献上したところ大変喜ばれ、宮中で乳牛飼育が始まったとされています。

貴族が飲んでいた牛乳を僧侶たちも密かに飲むようになり、やがて料理にも牛乳を使い、飼育していた鶏の肉を牛乳で煮たのが「飛鳥鍋」の起源といわれています。

その後「飛鳥鍋」は、庶民にも浸透していきましたが、昔は高価な牛乳の代わりにヤギの乳が使われていました。

昭和初期には、当時の飛鳥の名物料理として特産品の牛乳を使うようになり、現在の「飛鳥鍋」が誕生しました。 -

かぶら蒸し(京都)

京都の冬の風物詩とも言える料理「かぶら蒸し」は、すりおろしたかぶを白身魚やえびなどの具にのせて蒸し、とろみのある餡をかけた料理です。

冬の京都は寒さが厳しいため、たっぷりの銀あんで体を温めることができる「かぶら蒸し」は、冬のおばんざいの定番料理です。

江戸時代から伝わる京料理の一つである「かぶら蒸し」は、京野菜として有名な「聖護院かぶら」や「ぐじ(あまだい)」を使うことが多く、銀杏、木耳、百合根なども一緒に蒸し上げます。

「聖護院かぶら」は、甘みがあって柔らかい日本最大級のかぶです。

「かぶら」とはかぶの正式な呼び名で、関西地域などでは、「かぶら漬け」や「かぶら寿司」など、「かぶら」と名の付く料理があるため、今でもかぶのことを「かぶら」と呼ぶことが多いようです。

かぶを雪に見立てた美しい見た目で、季節を感じる風流な京料理の一品として親しまれています。

中国・四国地方

-

あんもち雑煮(香川)

お正月の定番料理として各家庭で食べられている「雑煮」は、お餅が入った汁物です。

他にもいろんなお雑煮があるよ!

年神様にお供えしたお餅とそのほかのお供え物を一緒に煮込んで食べたのが始まりとされています。

さまざまなものが煮混ぜられたことから「雑煮」と呼ばれ、戦国時代にはお正月に雑煮を食べる風習が各地に広がり、江戸時代からは地域色豊かな雑煮が生まれました。

香川県に伝わる「あんもち雑煮」は、白味噌で仕立てた汁に「あんもち」が入ります。

平安時代末期には崇徳上皇が保元の乱に敗れて讃岐に配流され、そこで京都から白みそが伝えられ、雑煮に白みそを使うようになったといわれています。

雑煮のお餅にあんが入るようになったのは明治時代からで、「昔は砂糖が貴重品であり甘味は最高の贅沢だったことから、甘いあんをお餅に入れて年に一度だけひそやかにお祝いした」という説があります。

だしには、香川県の名産品である煮干しが多く使われ、大根や金時人参などを輪切りにして入れることで家族円満を願い、仕上げに青のりを盛り付けていただきます。

他にも日本には各地域で取れる食材などを使ったいろいろなお雑煮があります。

-

ばばちゃん鍋(鳥取)

「ばばちゃん」とは、鳥取県の岩美町民に親しまれているタナカゲンゲという深海魚のことで、水深300~500mの日本海に生息しています。

魚の顔がお婆さんに似ていることから、漁師の間で「ばばちゃん」「ばばあ」と呼ばれるようになったと言われています。

くせがなく淡白で上品な味を生かすため、カツオと昆布で取っただしで野菜などの具材と一緒に煮込んだ鍋が「ばばちゃん鍋」です。

皮のゼラチン質はコリコリとした食感で、身はプリプリとした食感なので、部位によって違った味わいが楽しめます。

昔はその姿形から市場に出回ることはなく、漁師の間で船上飯として食べられる魚でした。

当時の岩美町長が「付加価値を高め、岩美町から全国に発信しよう」と発案し、認知度が少しずつ上がり、今では岩美町の冬を代表する特産品の一つになっています。

「ばばちゃん」は、鍋だけでなく、刺し身、天ぷら、煮付けなどさまざまな調理法で食べられており、地元の旅館などでも味わうことができます。

九州・沖縄地方

-

水炊き(福岡)

福岡で「水炊き」といえば「若鶏の水炊き」のことで、鶏ガラや骨付きの鶏肉を煮込んだスープに、季節の野菜を入れてポン酢で食べる鍋料理です。

長崎に外国船が寄港した際に、中国風の鶏肉の淡塩煮が長崎で食べられるようになったのが始まりで、日本料理の要素にコンソメなどの西洋スープが組み合わさり、明治時代に博多名物の水炊きが誕生したとされています。

福岡県では、冬だけでなく、春や夏でも季節の野菜を合わせることで年間を通じて「水炊き」が食べられています。

また、博多祇園山笠の直会では、必ず「若鶏の水炊き」を食べる風習があり、「鶏肉」を食べることで重い神輿を担ぐ男衆たちが体力をつけていたと考えられています。

福岡県では、老舗の水炊き専門店だけでなくカジュアルな水炊き専門店も誕生し、老若男女問わず人気の郷土料理として愛されています。 -

中身汁(沖縄)

沖縄県では、豚肉がよく食べられ、余すところなく料理に使うことから「鳴き声以外は全て食べ尽くす」と言われています。

「中身汁」は、豚の大腸や小腸、胃などの内臓を具にしたすまし汁で、「中身の吸い物(なかみのすいもの)」とも呼ばれています。

内臓を丁寧に下処理することがポイントで、脂と臭みを取り除いた「中身」を豚とかつおの合わせだしで煮るお吸い物は、さっぱりとした味わいです。

「中身」にシイタケをそえるシンプルな具材で、高級な客膳料理としてふるまったり、お正月などのお祝い事や法事の際の料理として食べられたりしてきました。

また、具材にこんにゃくやかまぼこを入れるなどして、沖縄の日常食としても広く親しまれています。

ヒハツと呼ばれるコショウに似た独特の爽やかな香りを持つ香辛料を加えることもありますが、今ではその代用としてショウガのすりおろしを入れて食べることが多いようです。

地域別に、冬が旬の食材を使った料理をご紹介しました。初めて耳にする料理や、気になる料理はありましたか。

旬の食材は厳しい寒さを乗り越えるための栄養価が高く、この季節に体が必要とする成分をたっぷりと含んでいます。

栄養豊富で、体を温めるなどの効果もある「冬の味覚」、ぜひお楽しみください。

※料理の誕生時期・発祥地等は諸説あります。

ライター堀江 優子

愛媛県松山市在住。管理栄養士。岡山県倉敷市生まれ。岡山県立大学保健福祉学部栄養学科卒業。大学卒業後に愛媛県松山市で就職し、行政の管理栄養士として20年間勤務後に独立。その後、レシピ開発や執筆、トレーニングジムの個別栄養サポートなどを行う。主宰する「スマイルエプロン 食育と料理教室」では、食育や郷土料理のオンライン料理レッスンも開講しており、子どもの食育や和食・郷土料理の普及啓発に力を入れている。

- 参考文献

- オールガイド食品成分表 実教出版

- 日本の食材図鑑 新星出版社

- 和食手帖 思文閣出版

- 日本料理史 講談社学術文庫

- 誰かに話したくなる!「和食と日本人」おもしろ雑学 武田櫂太郎 大和書房(だいわ文庫)

- 保存版 旬のカレンダー 家庭で教わること ダイヤモンド社

- 参考サイト

- 農林水産省(https://www.maff.go.jp/)

- 海面漁業生産統計調査|農林水産省 (maff.go.jp)

- 作物統計調査 作況調査(野菜) 確報 令和4年産野菜生産出荷統計 年次 2022年 | | 政府統計の総合窓口( https://www.e-stat.go.jp/)

- 果物ナビ(https://www.kudamononavi.com/)

- 野菜ナビ(https://www.yasainavi.com/)

- 茨城をたべよう いばらき食と農のポータルサイト(https://www.ibaraki-shokusai.net/)

- 市場魚貝類図鑑 ぼうずコンニャク(https://www.zukan-bouz.com/)