「秋の味覚」と呼ばれるように、秋は食べ物が美味しい季節です。

こちらのコラムでは、秋に旬を迎える美味しい食べ物を地域別でご紹介していきます。

自分の住んでいる地域では、どんな食べ物が旬なのか調べてみましょう。

日本の秋といえば「食欲の秋」

日本には四季があり、その中でも秋は、イネや果物などが実をつけて収穫時期を迎えるため、「実りの秋」とも呼ばれています。暦の上では9月から11月が秋の季節です。

「食欲の秋」という言葉もあり、秋は多くの作物が実り、気候も良くなって食欲が増すという意味で広く知られています。

その起源は中国で、唐の時代の「秋高く馬肥ゆ」という言葉が日本へ伝わり、「天高く馬肥ゆ(る秋)」ということわざとして使われるようになりました。

「秋は空が高く晴れて澄み渡り、馬は食欲が増して肥える」という意味で、秋のよい時節を表しています。

代表的な秋の食材

暑い夏が終わり、秋の気配を感じる頃から、日本全国で秋の味覚と呼ばれる食材が旬を迎えます。

旬とは、野菜や魚・果物などが、一番美味しい時期のことです。

秋野菜は夏野菜に比べて水分が少ないので、味が濃く甘みが強いのが特徴です。

また、秋に旬を迎える魚は、産卵前などで脂がのった青魚が多く、秋刀魚(サンマ)や鰍(イナダ)のように、漢字に秋という字がつく魚は秋が旬の魚です。

他にも、秋が旬の魚では、秋鮭、秋鯖など秋の字が付いた魚の呼び名もあります。

そこで、秋を代表する食材を地域別に見てみましょう。

北海道地方

じゃがいも、かぼちゃ、玉ねぎ、ブロッコリー

北海道は日本の都道府県の中で最も面積が広く、農作物の収穫が盛んな地域です。

秋が旬のじゃがいも、かぼちゃ、玉ねぎ、ブロッコリーは、北海道の収穫量が日本一です。

10月のハロウィンや12月の冬至など、日本では秋から冬にかけてかぼちゃを食べる風習もあります。

かぼちゃには様々な品種がありますが、一般的によく見かける西洋かぼちゃや小ぶりサイズの坊ちゃんかぼちゃは、甘くてほくほくした食感が楽しめます。

じゃがいもの収穫量(2020年)

- 1位

- 北海道

- 2位

- 鹿児島県

- 3位

- 長崎県

かぼちゃの収穫量(2020年)

- 1位

- 北海道

- 2位

- 鹿児島県

- 3位

- 長野県

玉ねぎの収穫量(2020年)

- 1位

- 北海道

- 2位

- 佐賀県

- 3位

- 兵庫県

ブロッコリーの収穫量(2020年)

- 1位

- 北海道

- 2位

- 埼玉県

- 3位

- 香川県

東北地方

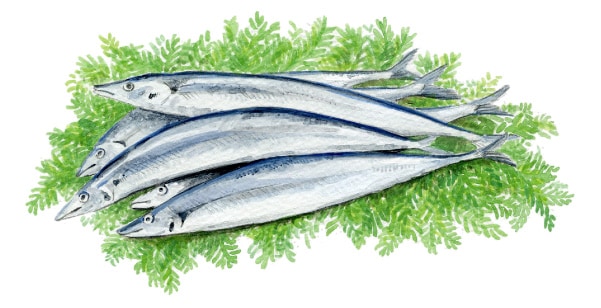

秋刀魚(サンマ)

脂が美味しい青魚で秋の味覚の代表格です。おもに北海道や東北地方、関東沖で獲れます。

塩焼きが定番ですが、刺身やフライなどいろいろな料理で食べられています。

サンマの漁獲量(2019年)

- 1位

- 北海道

- 2位

- 岩手県

- 3位

- 宮城県

鮪(マグロ)

マグロは世界中で獲れる魚で、日本では青森県や北海道などで多く水揚げされます。

日本人にとってなじみがあるマグロは、1年中食べられていますが、本来は秋から冬が旬の魚です。

日本では、一般的にクロマグロ(本マグロ)、ミナミマグロ、メバチマグロ、キハダマグロ、ビンナガマグロの5種類が食べられています。

部位ごとに味わいが違うので、生で食べる刺身やヅケ(刺身をタレに漬け込んだもの)の他、ステーキ、煮付けなどで食べられます。

マグロ漁港別水揚げ量(2018年)

- 1位

- 宮城県(塩竈)

- 2位

- 鳥取県(堺)

- 3位

- 長崎県(長崎)

※都道府県別総水揚げ量だと上位が東北ではありませんが、宮城県塩竈港は、キハダマグロ以外のマグロの水揚げ量がトップ3に入る日本で有数の生マグロの水揚げ港です。

ごぼう(青森)・りんご(青森)

青森県は、ごぼうとりんごの出荷量が日本一です。

青森県のごぼうは、品質が良いとされていて、香りや風味が強いです。

また、食感がシャキシャキしていて身が詰まった美味しいごぼうです。

青森県はりんごの産地としても有名で、全国の約60%の収穫量です。

涼しい地域がりんごの栽培に適しており、東北地方全体でりんごの生産が盛んです。

りんごの品種は50種類ほどあります。

ごぼうの収穫量(2020年)

- 1位

- 青森県

- 2位

- 茨城県

- 3位

- 北海道

りんごの収穫量(2020年)

- 1位

- 青森県

- 2位

- 長野県

- 3位

- 岩手県

関東地方

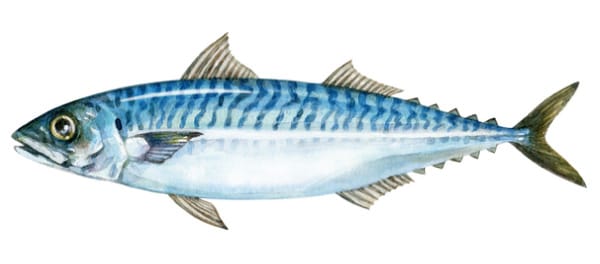

秋鯖(アキサバ)

春から夏にかけて北上していたサバは、秋の産卵期に南下し、東北から関東の太平洋沖で水揚げされます。

この時期のサバは脂がのったおいしいサバで、身がしまっています。黒い模様が特徴的で「秋鯖(アキサバ)」と呼ばれています。

塩焼きや味噌煮などが定番料理ですが、どんな食べ方でも美味しいです。

秋鯖(アキサバ)の漁獲量(2019年)

- 1位

- 茨城県

- 2位

- 長崎県

- 3位

- 静岡県

戻り鰹(モドリガツオ)

カツオは、春と秋が旬の魚です。春に獲れる「初ガツオ」は九州から太平洋側を北上します。

「戻りガツオ」は青森県沖合あたりまで北上して秋に南下します。三陸沖や千葉県などで水揚げされる戻りガツオは、「トロガツオ」と呼ばれ、脂がのっています。

一番美味しさが伝わるのはお刺身ですが、たたきや煮付けなどにしてもおいしく食べられます。

戻り鰹(モドリガツオ)の漁獲量(2019年)

- 1位

- 静岡県

- 2位

- 東京都

- 3位

- 宮城県

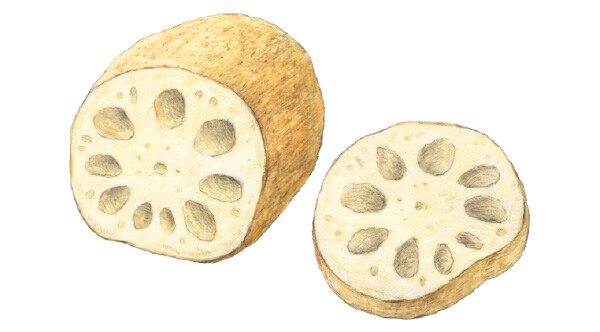

さといも(埼玉・千葉)・れんこん(茨城)・栗(茨城)・梨(千葉・茨城・栃木)

関東地方の中では、茨城県が特に農業が盛んです。

れんこんは、茨城県が日本一の生産量で、全国の約50%を占めています。

水温が高いことと土壌が肥えているという条件が揃っているため、繊維が細かくて、肉厚のおいしいれんこんができます。

また、関東地方は梨の産地です。千葉、茨城、栃木の3県で全国の約3割を占めています。

さといもの収穫量(2020年)

- 1位

- 埼玉県

- 2位

- 千葉県

- 3位

- 宮崎県

れんこんの収穫量(2020年)

- 1位

- 茨城県

- 2位

- 佐賀県

- 3位

- 徳島県

栗の収穫量(2020年)

- 1位

- 茨城県

- 2位

- 熊本県

- 3位

- 愛媛県

梨の収穫量(2020年)

- 1位

- 千葉県

- 2位

- 茨城県

- 3位

- 栃木県

中部地方

鰍(イナダ)

ブリの幼魚です。見た目はブリに似ていますが、「大きさ」が違います。

体長80cm以上は「ブリ」、35cmから60cmくらいの大きさは「イナダ」と呼ばれます。

北海道から九州にかけての日本海沖や千葉県、茨城県沖などで水揚げされます。

イナダはブリよりも脂が少なく身が引き締まっています。さっぱりとした味で、刺身や煮物、焼き物、汁物などがおすすめの食べ方です。

鰍(イナダ)の漁獲量(2021年)

- 1位

- 鳥取県

- 2位

- 石川県

- 3位

- 島根県

米(新潟)・きのこ(長野・新潟)・ぶどう(山梨)

新潟県は、日本一長い川として知られる信濃川がある、日本一のお米の産地です。

新潟県は豪雪地域のため、雪解けの水が豊富で、昼と夜の寒暖差が大きいことから、お米作りに適した地域です。

また、長野県と新潟県ではきのこ生産が盛んで、この2県で日本の総生産量のうちの約50%を占めています。

米の収穫量(2021年)

- 1位

- 新潟県

- 2位

- 北海道

- 3位

- 秋田県

きのこの収穫量(2019年)

- 1位

- 長野県

- 2位

- 新潟県

- 3位

- 福岡県

ぶどうの収穫量(2021年)

- 1位

- 山梨県

- 2位

- 長野県

- 3位

- 岡山県

近畿地方

伊勢エビ(三重)

エビは種類によって、旬や産地が違います。

また、天然ものと養殖ものでも旬が違いますが、エビの多くは、秋冬が旬の時期です。

伊勢エビは、産卵期が過ぎる10月から1月頃に旬を迎えます。三重県や千葉県などで多く獲れます。

伊勢エビの漁獲量(2019年)

- 1位

- 三重県

- 2位

- 千葉県

- 3位

- 和歌山県

柿(和歌山)

和歌山県は日本一の柿の産地で、和歌山と奈良の2県で日本全国の収穫量の約35%を占めています。

日照時間が長く、気候が温暖な和歌山県は、昼と夜の寒暖差が大きいです。

そのため、柿がよく色づき、高品質の甘い柿を作ることができます。

柿の収穫量(2021年)

- 1位

- 和歌山県

- 2位

- 奈良県

- 3位

- 福岡県

柿を使ったおすすめレシピ

-

焼きヨーグルトと柿と春菊の秋サラダ

レシピを見る

焼きヨーグルトと柿と春菊の秋サラダ

レシピを見る

中国・四国地方

ズワイガニ(兵庫・鳥取)

ズワイガニの旬は11月頃から翌年の3月までです。広い範囲で水揚げされますが、鳥取県の境港は、日本一の紅ズワイガニの水揚げ量を誇ります。

紅ズワイガニは、水揚げされてすぐに茹でる、冷凍する、加工するなどの下処理をして、日本全国に届けられます。

ちなみにカニの漁獲量だとトップは北海道です。

ズワイガニの漁獲量(2019年)

- 1位

- 北海道

- 2位

- 兵庫県

- 3位

- 鳥取県

九州・沖縄地方

鯵(アジ)

産卵前がアジの旬です。初夏から夏頃にかけて、日本沿岸のアジが旬を迎えます。

また、九州地方の3月頃から三陸沖の9月頃までに獲れるアジは、外海(外洋)を回遊します。脂ののったアジは刺身や塩焼き、フライなどでおいしく食べられます。

アジの漁獲量(2019年)

- 1位

- 長崎県

- 2位

- 島根県

- 3位

- 宮崎県

車エビ(沖縄・鹿児島)

天然ものと養殖もので旬の時期が違います。夏は天然もの、冬にかけては養殖ものが旬になります。

出回っているエビの多くは養殖ものです。天然ものは大変貴重で、愛知県や愛媛県が主な産地になっています。

車エビの漁獲量(2019年)

- 1位

- 沖縄県

- 2位

- 鹿児島県

- 3位

- 熊本県

代表的な秋の料理と歴史・文化

秋は新米が美味しい季節です。炊きたてのご飯とともに旬の食材を味わいましょう。お米そのものが美味しいので、白米だけでなく炊き込みご飯やお寿司もおいしいです。

また、主食のご飯ものに合わせるおかずとして、汁物・焼き物・煮物・揚げ物・蒸し物など素材を生かした様々な調理法で自然の恵みをいただきましょう。

北海道地方

-

鮭のチャンチャン焼き

秋が旬の鮭を野菜と一緒に蒸し焼きにしてみそ味で食べる北海道の郷土料理です。

発祥は石狩地方の漁師町と言われています。昭和初期に、漁師たちが釣った鮭を船の上で焼いて食べたのが始まりとされています。

簡単に作ることができて、豪華に見え、栄養バランスもよいので、全国的に知られるようになりました。

切り身でホイル焼きにするなど、より手軽な調理法で楽しむ人も多く、仕上げにマヨネーズをかけてもおいしいです。

東北地方

-

さんまの塩焼き

秋が旬のさんまは塩焼きが定番料理です。

たっぷりと脂がのっているので、焼くだけで美味しく食べられます。大根おろしやかぼすなどを添えることで、また違った味わいも楽しめます。

しかし、江戸時代の初期から中期では、さんまの脂を行燈などの油として使っており、さんまを食べる習慣はありませんでした。

また、武士はさんまの形が刀を連想させ、脂は体に悪く、下品な魚であるとの考えから、食べなかったようです。

時代を経て、さんまが栄養豊富であることが広く認知され、現在では広く親しまれるようになりました。 -

茶碗蒸し(青森)

茶碗蒸しには、銀杏が入ることが多いですが、青森県の津軽地方の茶碗蒸しには、栗が入ります。

栗の甘露煮の汁が入った甘い卵液に、栗の甘露煮や根曲がり竹などが入り、具沢山なのが特徴です。

年越しやお正月だけでなく、普段から家庭で作られている料理です。

関東地方

-

サバの味噌煮(神奈川)

神奈川県の三浦半島は、太平洋に面していて豊富な魚が水揚げされます。松輪漁港でとれる松輪サバは、地域のブランドとして登録されており、脂がのって鮮度がよいことで知られています。

サバのみそ煮は、代表的なさば料理です。サバの切り身をみそと砂糖、酒、みりん、生姜などで煮込みます。みそや生姜を使うことで、鯖の生臭みを消し、濃いめのみそ味で白米がすすむおかずです。

サバの煮付けは、日本の東西で味付けが二分される傾向にあり、みそ煮は、東日本で多く食べられていて、西日本では醤油煮にして食べられることが多いようです。 -

栗ごはん(神奈川)

神奈川県の津久井地区では、栗の栽培が盛んです。

渋皮までむくと実が小さくなってしまうので、包丁で渋皮をむかずに、すり鉢でこそげとる程度で使うこともあります。

渋皮を少し残して炊いても渋みはなく、栗の旨味が逃げずに風味豊かなおいしい栗ご飯ができます。

日本には五つの節句があり、そのうちのひとつに重陽の節句(9月9日)があります。行事食としてその日に栗ご飯を食べる風習があり、重陽の節句は栗の節句とも呼ばれています。 -

きんぴらごぼう(群馬)

ごぼう料理の代表格といえばきんぴらごぼうです。

ごぼうを千切りやささがきにして、しょうゆや砂糖、酒などの調味料で甘辛く煮た料理です。彩りでにんじんや他の具材が入ることもあります。

群馬県民にとっては、作り置きのおかずとして、またお祝いや法要、行事の際のおかずにも欠かすことはできません。

うどんの具やそばのつけ汁にも入れます。

ちなみに、ごぼうを食べるのは日本だけで、平安時代の末期からごぼう料理が食卓にのぼるようになりました。日本では、古来から「黒い」色の食材は健康によいとされ、黒豆や黒ごまなどの食材と同様にごぼうも食べられてきました。

「きんぴら」の語源は、坂田金時の息子が金平という名で、源頼光の四天王の1人で大変強かったことから、その力にあやかりたいと「きんぴら」と呼ばれるようになったといわれています。 -

けんちん汁(神奈川)

根菜類を油で炒め、だしで煮込んで豆腐を加えた汁もので、全国で食べられている具沢山のお汁です。

しょうゆなどで味付けし、お肉が入らないのであっさりした味です。

少しずつ寒くなり始め、里芋や根菜類が旬を迎えるころ、家庭料理で普段から作られる料理です。

神奈川県鎌倉市にある建長寺の禅師によって、鎌倉時代に中国から伝えられました。

食材を無駄なくすべていただくという意味合いから、精進料理としても食べられています。 -

野菜のかき揚げ(東京)

野菜のかき揚げは、野菜を小さく切って、小麦粉を溶いた衣に混ぜ、油で揚げた料理です。

かき揚げの語源は、「かき混ぜて揚げる」ことからきています。

日本ではお馴染みの天ぷら料理ですが、その起源は室町時代です。南蛮料理として、天ぷらの調理法が長崎県に伝わりました。

江戸時代には、天ぷらは庶民の味として、また高級料理としても広がり、江戸の料理として定着し、やがて全国で食べられるようになりました。 -

すいとん汁(群馬・栃木)

全国各地に、各地域特有の「すいとん」があります。

群馬県や栃木県では、郷土料理として昔から食べられてきました。

小麦の生産が盛んな地域やお米が育ちにくい地域では、お米の代わりに小麦粉や米粉を練ってお団子にし、野菜と一緒にみそ汁に入れて食べる風習がありました。

今でも季節の旬の野菜を入れて、今でも一年中食べられている家庭の味です。 -

大学いも

大学いもは、砂糖としょうゆを合わせた糖蜜に油で揚げたさつまいもを絡めた料理です。

おやつとして食べられることが多いですが、関東地方では、ご飯のおかずとしても食べられています。

名前の由来は諸説ありますが、大正から昭和にかけて、東京の大学生がよく食べていたことから「大学いも」と名付けられたといわれています。

中部地方

-

きのこの炊き込みごはん(長野・新潟)

炊き込みご飯は、五目飯、かやくご飯といった呼び名でも知られているお米料理です。

お米に具材やだし、しょうゆなどの調味料を加えて炊きます。

きのこ類と一緒に炊き込むので「きのこの炊き込みご飯」です。きのこと一緒に炊き込むことで、ご飯にもきのこの旨味が染み、豊かな風味が味わえます。

その他にも、栗の炊き込みご飯(栗ごはん)、松茸の炊き込みご飯(松茸ごはん)などが秋の料理ではよく知られています。

奈良時代には、食事の量を増やすために「あわ」を米に混ぜる「あわご飯」が食べられていました。また、お米を節約するために、ひえ等の雑穀や野菜、大根や芋などを混ぜて炊いたものが「炊き込みご飯」の始まりとされています。 -

栗おこわ(岐阜)

岐阜県の中津川市は、栗の名産地です。栗の季節になると赤飯に栗を入れた栗おこわを作ります。

栗は生のまま冷凍できるので、年間を通しておもてなしの時に栗が利用されています。

また、この地方では、栗おこわは誕生日や入学などのお祝い、秋祭りなどのハレの日にも作られる定番のごちそう料理となっています。

出回っている栗は、ほとんどが栽培されたものですが、昔は山に栗を拾いに行き、かち栗にしたり、ご飯に炊き込んだりして食べていました。

ちなみに、おこわとは、古語では御強と書き、由来は強飯という言葉です。強飯とは、硬い飯を意味していて、もち米を使うことで噛み応えのあるもちもちとした食感を楽しめる料理です。

中津川地方の家庭では、「力が出る」ということで、運動会のお弁当の定番メニューにもなっているようです。 -

里芋の煮っころがし(里芋のころ煮)(福井)

全国で知られている里芋の家庭料理です。里芋は切らずにそのまま使うことで、里芋特有のねっとりした食感を味わえる料理です。

煮含めるだけですが、材料がシンプルなので、素材の味と調理技術によって出来栄えがかなり違います。里芋の皮をむかずにこそげとるのが上手に作るコツです。

福井県大野市では「上庄里芋」が有名です。大野市にはおいしい里芋が育つ条件が揃っていて、雪が多く、寒暖差があり、土が豊富で、水はけがよい扇状地になっています。

浄土真宗各派の年中最大行事である報恩講では、精進料理の一つとしても振る舞われます。また、里芋は親芋の周りにたくさんの子芋がつき、さらに子芋から孫芋と続いていくことから、子孫繁栄の縁起物としてお祝い事でも食べられ、おせち料理にも使われます。

近畿地方

-

かやくご飯(根菜の炊き込みご飯)(大阪)

かやくご飯は、炊き込みご飯、五目飯、しょうゆご飯、いろご飯とも言われています。

にんじん、ごぼうなどの野菜を入れて、しょうゆ味で炊き込みます。煮干しを入れて炊くと出汁の代わりになっておいしいですが、鶏肉を入れるほうが多いようです。

具沢山なので、おかずを作る手間が省けて、重宝されています。

かやくご飯が好きな大阪人にとっては身近な料理で、かやくご飯とうどんを一緒に食べる定食も好まれています。

大阪には、明治時代から続く、かやくご飯の老舗のお店もあります。また、大阪は江戸時代から薬の問屋が多く存在する薬の街です。漢方では、効能を上げるために主成分に加える補助薬を「加薬」といい、混ぜることを「かやく」と言われていたため、その名がついたという説があります。また、1939年には、宮内庁の全国郷土料理調査で、日本五大名飯の中の一つにも選ばれました。

中国・四国地方

-

なす田楽(高知)

秋に出回る米なすは、普通のなすよりも丸くて大きいです。

アメリカが原産国なので、米国からとって米なす(べいなす)と呼ばれています。焼いたり煮たりしても身や皮がしっかりしています。

なすはみそとの相性がよく、なす田楽はよく知られているなす料理です。

なす田楽の発祥は、初夏の京都に出回る賀茂なすを田楽にしたものといわれています。

元々田楽とは、田遊びや伝統芸能の能のことを表しますが、江戸時代の川柳には「田楽は、昔は目で見、今は食ひ」と詠まれていることから、このころには田楽といえば味噌田楽を想像していたと考えられます。 -

焼きなす(高知)

「秋なすは嫁に食わすな」ということわざがあるくらい、秋はなすがおいしい時期です。

焼きナスは、皮が付いたまま丸ごと焼いてから、皮をむき、食べやすく裂いてしょうゆやポン酢で食べる料理です。なすの甘みととろっとした食感が楽しめる食べ方です。

ちなみに新潟県では、焼きなすのために改良された「やきなす」という品種のなすがありますが、希少な品種のため、ほぼ新潟県内でのみ食べられています。

なすは日本の食生活になじみ深いもので、「一富士二鷹三茄子」という言葉にあるように、初夢にみると縁起が良いものとしても挙げられています。諸説ありますが、富士は「無事」、鷹は「高い」、茄子は「~を成す」に通じ、縁起が良いとして徳川家康が好んだともいわれています。

また、奈良時代にはなすを食ベる習慣がありましたが、水分が多く日持ちがしないので、主に保存食として味噌漬けや粕漬けなどの漬物にしていました。

九州・沖縄地方

-

焼きいも(鹿児島)

焼きいもは、さつまいもの品種や作り方によっても味が違いますが、お店で売られている焼きいもは、濃厚な甘さで、しっとりした食感のものが増えているようです。

低温でじっくりと時間をかけて加熱することで、さつまいもの持ち味を最大限に引き出し、濃厚な甘さの焼きいもになります。

日本では、戦後の高度成長期に石焼きいもが大人気で、独特の売り声とともに屋台で売り歩く姿は懐かしい光景です。

世界で食べられているさつまいもは、日本の品種ほど甘くないので、甘い焼き芋を作るなら日本の品種が一番適しています。さつまいもは、江戸時代の初期に、琉球国や薩摩藩から日本各地に伝わりました。江戸では焼き芋屋が大繁盛し、その後の明治時代が最盛期だったようです。 -

さつまいもの天ぷら(がね揚げ)(熊本・鹿児島)

さつまいも料理の定番といえる天ぷらですが、地域によって、見た目も作り方も様々です。

九州地方の熊本県や鹿児島県では、さつまいもを千切りにしてかき揚げにする料理が郷土の味として親しまれています。

九州地方では、方言でかにのことを「がね」といい、出来上がりがかにの足に似ていることから「がね揚げ」「がね」と呼ばれています。

昔から、法事の時には近所の人が集まり、大人数分の大きな「がね揚げ」を作る風習がありました。今では、お正月や冠婚葬祭だけでなく、おかずやおやつとして年中食べられています。

また、さつまいもは鹿児島県の食文化には欠かせない食材です。鹿児島県の黒豚は、さつまいもを餌に混ぜて育てられ、芋焼酎はさつまいもが原料です。鹿児島県には、「がね揚げ」の他にも、さつまいもを使った郷土料理がたくさんあります。 -

筑前煮(福岡)

福岡県筑前地方で伝わる郷土料理です。

鶏肉、にんじん、れんこん、ごぼう、こんにゃくなど根菜類を中心にいろいろな具材が入り、砂糖としょうゆなどの調味料で甘辛く味付けします。

具材を先に油で炒めてから煮るので、味にコクが出ます。

また、炒めることで油が具材をコーティングするので、煮る時にアクが出にくくなります。

福岡県北部は、昔「筑前の国」と呼ばれていたので、「筑前煮」として全国に知られていますが、福岡県では「がめ煮」と呼ばれ、お正月やお祭り、結婚式といったお祝い事でよく作られます。

地域別に、秋が旬の食材を使ったお料理をご紹介しました。

旬の食材は自然環境で生きていくための成分を持っているので、その時期に体に必要な栄養をたくさん含んでいます。

美味しいだけでなく、栄養もたっぷりな“秋の味覚”をぜひ楽しんでください。

※料理の誕生時期・発祥地等は諸説あります。

ライター堀江 優子

愛媛県松山市在住。管理栄養士。岡山県倉敷市生まれ。岡山県立大学保健福祉学部栄養学科卒業。大学卒業後に愛媛県松山市で就職し、行政の管理栄養士として20年間勤務後に独立。その後、レシピ開発や執筆、トレーニングジムの個別栄養サポートなどを行う。主宰する「スマイルエプロン 食育と料理教室」では、食育や郷土料理のオンライン料理レッスンも開講しており、子どもの食育や和食・郷土料理の普及啓発に力を入れている。

- 参考文献

- 小学新国語辞典 改訂版 光村教育図書株式会社 2012年12月15日 改訂版第5刷発行

- 桃太郎電鉄で学ぶ47都道府県 地理・歴史攻略 学研 2022年3月8日 第1刷発行

- 全集 伝え継ぐ 日本の家庭料理 年取りと正月の行事 2021年12月10日 第1刷発行 (一社)日本調理科学会 企画・編集/(一社)農山漁村文化協会 発行

- 全集 伝え継ぐ 日本の家庭料理 汁もの 2021年12月10日 第1刷発行 一般社団法人 農山漁村文化協会

- 全集 伝え継ぐ 日本の家庭料理 魚のおかず 2021年12月10日 第1刷発行 一般社団法人 農山漁村文化協会

- 全集 伝え継ぐ 日本の家庭料理 魚のおかず 地魚・貝・川魚など 2020年11月10日発行 第1刷発行 一般社団法人 農山漁村文化協会

- 全集 伝え継ぐ 日本の家庭料理 魚のおかず いわし・さばなど 2019年11月10日発行 第1刷発行 一般社団法人 農山漁村文化協会

- 全集 伝え継ぐ 日本の家庭料理 野菜のおかず 秋から冬 2019年11月10日発行第1刷発行 一般社団法人 農山漁村文化協会

- 全集 伝え継ぐ 日本の家庭料理 どんぶり・雑炊・おこわ 2021年12月10日 第1刷発行 一般社団法人 農山漁村文化協会

- 全集 伝え継ぐ 日本の家庭料理 炊きこみご飯・おにぎり 2019年11月10日 第1刷発行 一般社団法人 農山漁村文化協会

- 全集 伝え継ぐ 日本の家庭料理 いも・豆・海藻のおかず 2021年12月10日 第1刷発行 一般社団法人 農山漁村文化協会

- 参考サイト

- 農林水産省 (maff.go.jp)

- 日本でりんごを多く作っている都道府県(とどうふけん)は? - あおもりりんごforキッズ (aomori-ringo.or.jp)

- りんご:東北農政局 (maff.go.jp)

- れんこん特集 | 旬のうまいもの特集 |茨城をたべよう いばらき食と農のポータルサイト(ibaraki-shokusai.net)

- 柿の概要 | 和歌山県 (wakayama.lg.jp)