アレルギーの原因となる食物が特定できたら、その食べ物を除去する(症状をおこさせないために食べない)ことが必要です。ただし、除去食物であっても、食べて症状が出ない範囲(量)までは食べることができます。医師のもとで行う食物経口負荷試験などの結果から、食べられる範囲(量)の指示を受け、「必要最小限の除去にとどめる」ことが重要です。

食物アレルギーの食事対策 原因食物の対応について

- 独立行政法人国立病院機構 相模原病院臨床研究センター長 海老澤 元宏先生

- 十文字学園女子大学 人間生活学部 健康栄養学科 准教授 林 典子先生 (元国立病院機構 相模原病院 臨床研究センター アレルギー性疾患研究部)

①食べると症状が誘発される食物だけを除去します。

“念のため”“心配だから”といって、必要以上に除去する食物を増やさないことが大事です。

②原因食物でも、症状が誘発されない〝食べられる範囲″までは食べることができます。

“食べられる範囲”は除去する必要はなく、むしろ積極的に食べることができます。

「厚生労働科学研究班による 食物アレルギーの診療の手引き2023」(研究代表者 海老澤元宏)より一部改変

除去の範囲(量)は人により異なる

食物アレルギーの症状には個人差があります。たとえば鶏卵アレルギーでも、ごく微量の摂取でも症状が出る人では通常は鶏卵を完全除去せざるを得ませんが、鶏卵を少量含むパンやお菓子程度なら症状が出ないという人では、完全除去ではなく部分的に除去します。

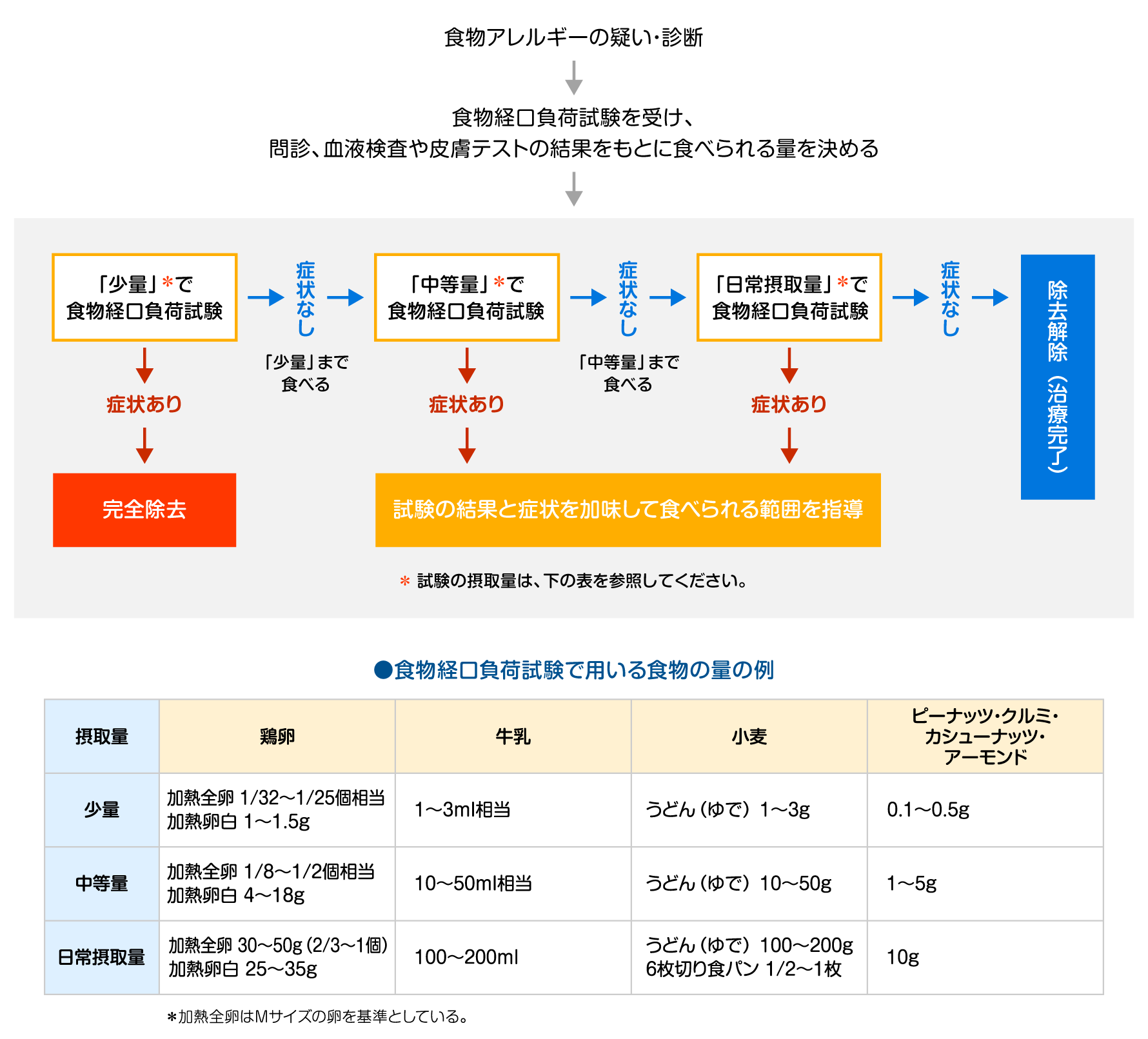

このように、一人ひとり食べられる範囲(量)は異なるため、医師の指導のもとで食物経口負荷試験などを行い、症状なく食べられる量を確認したうえで食べていくことになります(部分解除)。この「食べて本当に症状が出るものだけを除去する」という考え方が「必要最小限の原因食物の除去」です。

食べられる範囲(量)を定期的に確認し、広げていく

小児期に発症した鶏卵、牛乳などの食物アレルギーは、成長とともに治っていくことが多いです。したがって多くの場合は、定期的に食物経口負荷試験を受けて、下図に示したように段階を追って食べられる範囲(量)を広げていくことができます。

食べられる範囲(量)は、食物経口負荷試験の結果に基づいて医師が決定します。自己判断で食べる量を増やすと症状が出ることがあり、危険です。実際になにをどれくらい食べてよいかは、医師によく聞きましょう。

※保育所や学校での集団給食では、安全を第一に考えて「完全除去」か「除去しない(他の子どもと同じ食事)」かの二者択一が原則です。集団給食では個々の“食べられる範囲(量)”まで提供するような対応は基本的にできません。

原因食物の対応に関するQ&A

原因食物の除去は「必要最小限」がよいというのはなぜですか?

食物除去は必要最小限にすることで、選べる食品の選択肢が広がり、調理などでの負担が軽減されます。また、少量であっても食べて症状が出ない量まで食べ進めることは、除去を解除する時期を早めるという報告もあり、除去食物の味に慣れていくというメリットもあります。

食物除去をした結果食べられるようになった食物は、二度とアレルギーをおこす心配はありませんか?

アレルギーをおこす食物が除去解除(除去しなくてよい)になってから、また同じ食物で発症するケースは、基本的にはほとんどありません。