離乳食のすすめ方の目安<1歳(12ヵ月)〜1歳半頃>

乳食を与える時期の完了期にあたる、1歳(12ヵ月)~1歳半頃の赤ちゃん。この時期の赤ちゃんへの離乳食の与え方や、調理方法、食べられる食材などをご紹介しております。

離乳食のすすめ方の目安<12~18ヵ月頃>

離乳食は大きく分けて、初期・中期・後期・完了期の4つに分類されます。それぞれの時期で、食べられるものや調理方法、そして与え方などが異なりますので、赤ちゃんの成長に合わせ、段階を踏みつつ食材の幅を広げていきましょう。

今回は離乳完了期の進め方とレシピをご紹介します。

エネルギーと栄養素のほとんどを離乳食から

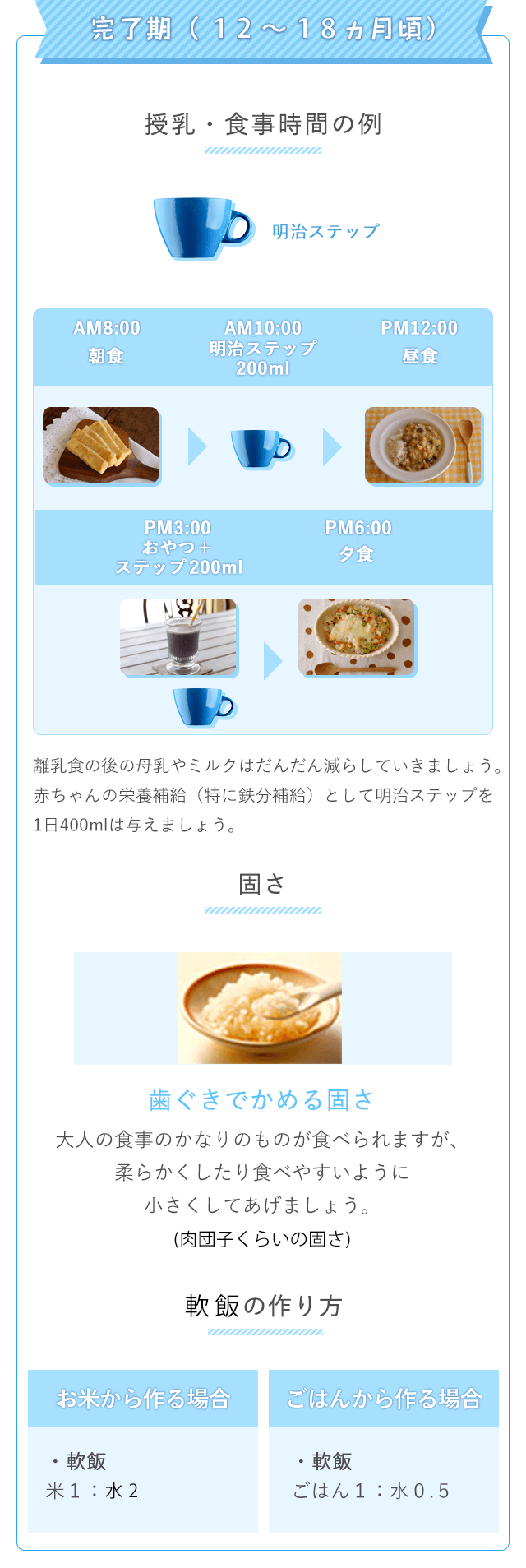

1歳を過ぎると、赤ちゃんはほぼ何でも食べられるようになり、食事の楽しみの幅もぐんと広がります。この時期には、1日分のエネルギーと栄養素のほとんどを離乳食からとるようになり、母乳やミルクの量は次第に減っていくことでしょう。個人差はあるものの、ママも母乳やミルクをだんだん減らすよう、工夫してみてください。食事だけでは摂りにくい鉄分は、「明治ステップ」で補うとよいでしょう。目安としては、1日400mlの「明治ステップ」を赤ちゃんに与えます。

大人と同じメニューを柔らかく、小さくして

離乳完了期の赤ちゃんは、歯ぐきで食べ物をつぶして食べるようになります。手づかみで、自分で食べる楽しみが増えるのもこのころです。大人の食事と同じものを、かなり食べられますが、まだ奥歯でかむ力はそれほど強くありません。食べ物は柔らかくしたり、一口大に小さく切るなど、食べやすく加工してあげてください。また味付けが濃いものは、調理の途中で少しとりわけて、薄味にしあげてください。

手づかみ食べは、スプーンや箸を使うための練習

手づかみの食事は、スプーンや箸を持つための基本を学ぶ時期です。「手づかみは汚れるから」と、いきなりスプーンを持たせようとせず、小さなおにぎりやサンドイッチといった、手づかみでも食べやすいメニューを用意して、十分に手づかみ食べを応援してあげてください。手づかみ食べを繰り返すうちに、スプーンや食器にも関心が出てきますので、使っても使わなくても、スプーンを食卓に並べておくと良いでしょう。食事前には、赤ちゃんの手をしっかり洗うことをお忘れなく。

食べこぼし、気にしないで!

手づかみで食べていると、ついたくさんの量を口へ詰め込んだり、食べこぼしも増えます。赤ちゃんにとってそれは「一口の適量」や「手と口の距離感」を覚える大切な練習です。赤ちゃんに危険がない限りは、見守ってあげてください。食べこぼしても良いように、食事エプロンをしたり、ベビーチェアの下にビニールのマットを敷くなどしておけば、ママもあと片付けが楽になります。

食事は、1日3回が定着してきます。それとともに、起きてから寝るまでの生活リズムも次第に整います。離乳が完了するまで、あと一息です。ママ、パパいっしょに、食卓の風景からも赤ちゃんの成長を楽しんでください。

栄養素はもちろん、見た目と味も意識して

1歳を過ぎると、赤ちゃんは食事に関しても自我が芽生え始めます。好きなものだけ積極的に手を伸ばしたり、食事の途中で遊びはじめたりすることもよくあります。しかしこれも、赤ちゃんの発育の過程のひとつですから、ママはあまり神経質にならず、どんと構えていてください。見た目がきれいで、赤ちゃんの好きな味つけにしあげれば、少々苦手な食材が入っていても食べてくれるでしょう。

離乳完了期にぴったりなメニュー、「いちごミルク寒天」、「夏野菜のミルクカレー」、「バナナとブルーベリーのスムージー」 、「フレンチトースト」、 「鮭と野菜のドリア」のレシピをご紹介します。参考にしてみてください。

まとめ

歯ごたえが楽しめるようになり、ようやく大人と同じように食卓に並ぶことができる時期です。「食事=楽しい」という気持ちを教えてあげられるように、家族揃って笑顔のあふれる食卓作りを心がけましょう。

下記の離乳完了期のすすめ方表も参考にしてみてくださいね。

離乳完了期には明治ステップがおすすめです。