ORAL-MAPS®で解像度が高まる「噛むこと」や「食感」の持つ力

口内の環境を再現し、咀嚼中の食品の変化を模擬する咀嚼プロセスシミュレータORAL-MAPS®(オーラルマップス)。人が咀嚼しているときの口内はじっくり見ることができず、そこでどういうことが起きているのかはわかりづらいうえに、噛む力も、唾液の量も人によって違います。この「見えないものを見えるようにしたい」という思いが、ORAL-MAPS®開発のきっかけでした。

ORAL-MAPS®が明らかにした「同じものを食べても飲み込むまでの状態は人それぞれ」

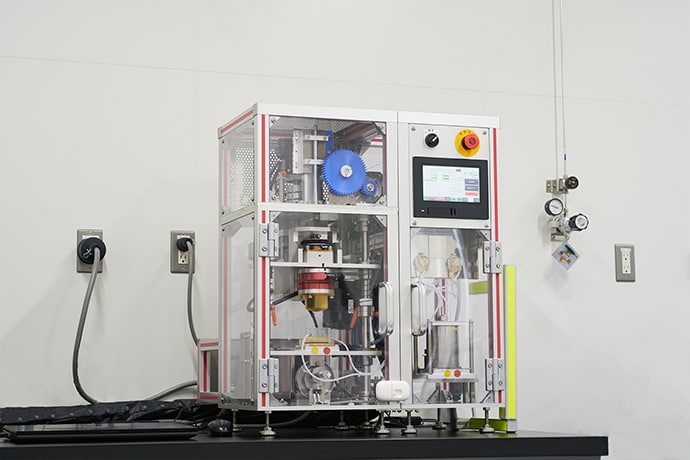

ORAL-MAPS®は人の口内の環境を再現して、食品を咀嚼しているときに、どういう状態になっているのかを研究するための装置です。人工唾液が少しずつ出てくる装置の中に食品を入れ、噛むような力をかける「模擬咀嚼」を行って、食品の物理的性質を測ったり、状態を観察したりします。

ORAL-MAPS®での実験を始めると、同じ食品であっても、噛む力や唾液量の違いによって出てくるデータは想定以上に大きく違っていました。「同じものを食べても、噛み始めから飲み込むまでの食品の状態は人それぞれ」だということが可視化されたのです。

例えば、官能試験(口の中で噛む、鼻で香りを嗅ぐなど、人間の感覚を用いて品質を判定する試験)に慣れているはずの開発担当者同士で、食品のかたさの解釈が違うことがありました。そこでORAL-MAPS®を用いて調査したところ、「始めはかたいけれど噛むと徐々にやわらかくなる」といったデータが現れました。この計測結果を見ることで「咀嚼中のそれぞれ違う特徴を捉えていたからこそ解釈が分かれた」ことがわかりました。このように「咀嚼中のかたさの変化」といった、これまで共有することが難しかった事象も、明確な共通認識を持ちながら議論できるようになったのです。

現在、ORAL-MAPS®は最初に開発した初号機と、次世代機の2台が稼働しています。初号機は「どうすれば食品を人の咀嚼のように処理できるか」を試行錯誤しながら運用するため、一部が手動になっていました。その初号機で適したパーツ形状や動きが明らかになったことを受けて、次世代機はスイッチ1つで動かせるように自動化されました。加えて温度管理の機能も改善し、非常に安定した測定値が出せるようになって、より細かな違いを観察できるようになったのです。

初号機ではグミのように噛みごたえがしっかりしたものを中心に測定していましたが、次世代機ではホイップクリームや溶けた状態のチーズといった、よりやわらかいものも測定できるようになっています。

機械だからこそ取得できたデータ、人の解析によって伝わりやすく

ORAL-MAPS®ならではの研究成果のひとつである「かみごたえチャート」。その開発のきっかけは、グミの開発担当者が2種類の試作品について「既存の機械で計測しても違いが出ないのに、この2つは食べると違う気がする」と、測定を依頼したことでした。

ORAL-MAPS®は咀嚼中の食品の物理的な変化を捉えられるため、2つの試作品の違いを明らかにできました。そこから、商品によってどんな違いが出るのかを計測してチャート化し、お客さまに好きな食感を選んでいただける、グミの「かみごたえチャート」が生まれたのです。

チャートといっても、ORAL-MAPS®がいきなり1~5などの評価を出すわけではありません。研究員が「得られたデータをどう見せるとその食品の特徴が明確に可視化できるのか」を考え抜き、解釈や分析を加えてチャート化しています。こうしてグミのかみごたえチャートができたことで、食感を起点として研究の幅を広げることもできました。例えば、かみごたえの違いがグミを食べた後に想起される心理状態に関係しているという研究にも繋がっています。

かみごたえチャートと、対応する主なグミ商品。かみごたえの数値だけでなく「リラックスしたい時などに」といった、おすすめの食シーンも併せて提案しています。

研究員として、噛むことで感じられる「食感の奥深さ」に注目してほしい

「かみごたえチャート」を開発した神田 玲奈研究員は、歯科材料メーカーとの共同研究の成果を日本老年歯科医学会で研究発表しています。

「人の咀嚼機能の検査に『咀嚼機能検査用のグミを噛んでもらい、どれぐらい細かくなっているか確認する』という方法があります。人による咀嚼機能検査では口から出したグミの状態を見ることしかできないので、被験者の咀嚼能力が唾液量や力などどの要因によって影響を受けているか割り出すのは難しい。一方、ORAL-MAPS®でのシミュレーションは、噛む力も唾液量もパターン分けした結果を確認できるので、どの要因の影響が大きいか確認することができました。この成果は、歯科医師の方々からも興味を示していただきました」。

ORAL-MAPS®の開発を手がけた井上 元幹研究員は、将来的にグミやチーズのように均質な物理的性質を持つものだけではなく、料理のようにさまざまな食材が混じった、複雑で不均質なものまで測定できるようにしたいといいます。

「食べ物のおいしさは、固形のものであれば特に、味や香りにもまして『テクスチャー(食感)』が寄与しているという研究結果があるんです。例えば、『きのこの山』は、口の中できのこの軸であるクラッカーのサクッとした食感があり、少し遅れてチョコレートのくちどけが感じられ、その後砕けたクラッカーとチョコレートが混じり合っていく……という食感の変化があるから、よりおいしさを味わえる気がしませんか」。

このように食べ物を噛み、口の中で感じる「食感の奥深さ」を知ってもらいたい。そこに注目しながら食べることで、明治の商品の新しいおいしさや、作り手のこだわりに気づいてほしいと、今日も研究を続けています。