MI-2乳酸菌は「腸の健康を保つ」ことで全身の慢性炎症を抑制する ~メタボリックドミノの下流に位置する代謝性疾患のリスク低減にも寄与する~

肥満気味の方のお腹の脂肪(腹部総脂肪)を減らす機能が報告されているMI-2乳酸菌。実は、肥満だけでなく糖尿病や心血管疾患、認知症などの予防につながる秘密も隠されているのです。ポイントは、近年よく話題にのぼる腸内フローラの改善だけでなく「腸の組織そのものを健やかに保つ」こと。その仕組みについて、MI-2乳酸菌の働きとともに紹介します。

MI-2乳酸菌の開発を担当したのは、利光 孝之専任課長。MI-2乳酸菌の選抜・機能開発だけでなく、商品化にも積極的に関わっていったといいます。

メタボリックドミノの連鎖を腸から防ぐ

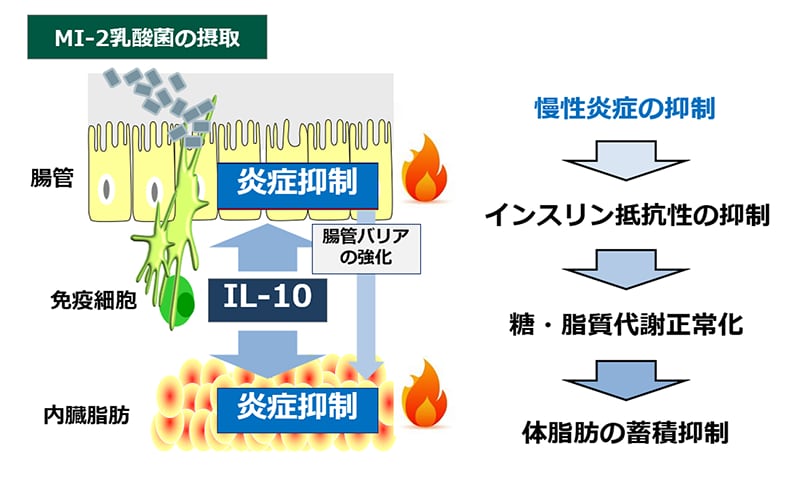

MI-2乳酸菌は多くの代謝性疾患の根本原因である「慢性炎症」を抑える「抗炎症作用」が強い菌株です。摂取することによって、腸を起点に肥満や糖尿病、認知症などの予防につながります。

以前から「抗炎症作用が強い乳酸菌」の存在はわかっていたものの、いわば「腸の炎症を抑える“だけ”」だと考えられていました。しかし、腸の慢性炎症が脂肪の慢性炎症へと波及し、さらに血管や脳など、全身のさまざまな組織の慢性炎症へと波及して、糖尿病や心血管疾患、認知症などを引き起こすことが明らかになってきました。 この概念は、慶應義塾大学医学部の伊藤 裕教授が提唱する「メタボリックドミノ」の進化版です。このことから「腸の慢性炎症を抑える」こと、つまりMI-2乳酸菌のように抗炎症作用が強い乳酸菌を摂取することの重要性がわかりました。

炎症というと、皮膚炎や関節炎のようにかゆみや痛みなどの自覚症状をイメージしがちですが、慢性炎症は目立った自覚症状がなく、身近なところだと血液検査のCRP(C反応性蛋白)値で見るしかありません。それだけに対策もなかなか意識されにくく、気づいた時には深刻な状態に……ということが珍しくないのです。

何千株もの乳酸菌の中から選び抜かれたMI-2乳酸菌

MI-2乳酸菌の研究は、メタボリックシンドローム対策の新商品コンセプトを基盤研究部署で考案したことをきっかけにスタートしました。その後、MI-2乳酸菌が肥満・糖尿病をはじめとする代謝性疾患の予防・改善に有効であることを見出しました。

何もないところから新しい乳酸菌の選抜と機能開発を開始し、高い機能性を追求することは最初の関門となりました。メタボリックシンドローム対策に最適な菌を選ぶための評価基準を作り、何千株もの乳酸菌の中から選び抜いたのがMI-2乳酸菌。菌株ライブラリに存在してはいたものの、それまで誰も着目していなかった菌でした。

メタボリックドミノの概念に着目し、薬のような副作用のリスクがない乳酸菌で、日常の食事から新しいアプローチを仕掛けること。社会課題解決にもつながり、そして膨大な菌株ライブラリを持つ明治ならではの研究テーマだといえるでしょう。

MI-2乳酸菌を事業に活用するために研究職の枠を超えて提案し続けた

毎日摂取を続けていただける商品にするために、どんな食品に配合するかといった点でも多くの検討や判断を積み重ね、嗜好性や生産性の課題もクリアしなければなりませんでした。本来、具体的な商品開発は私の担当ではありませんでしたが、『ぜひ商品化したいので、私も一緒に開発します』という気持ちで、自らMI-2乳酸菌が含まれる栄養調整食品や飲料を試作して、試飲食してもらったこともあります。さらに作用機序やエビデンスの独自性を追求し、社内外に発信し続けてきました。

「腸内環境改善」というと腸内フローラのバランスを整えることをイメージしがちですが、それを受け止める「腸の組織そのもの」の改善、例えば慢性炎症の予防や改善、腸管バリア機能を正常に保つこともとても重要です。

いくら善玉菌が多くても、腸自体がボロボロだと “腸内環境が良い”といっている場合ではありません。誰にでも訪れる『加齢』、これが慢性炎症の最大の原因だといわれていますから、MI-2乳酸菌で早めの対策をおすすめしたいですね。