からだにいいこと

チョコを食べすぎるとどうなる?健康への影響は?

2025/10/10

ついついチョコを食べ過ぎてしまった…そんな経験はありませんか?おいしいチョコレートは、つい手が伸びてしまう魅力的なお菓子です。しかし、食べ過ぎは体に悪いのでは?と気になって検索した方も多いはず。カロリーベースで食べる量をコントロールすれば、チョコレートが特に悪いということではありません。本記事では、チョコレートの適量の目安や、健康への影響、健康効果、そして上手に楽しむポイントまで詳しく解説します。

チョコを「食べ過ぎる」とは?どれくらいから?

1日の間食の目安は200kcal

厚生労働省と農林水産省の共同により平成17年6月に策定された「食事バランスガイド」では、お菓子や嗜好飲料など1日の間食のカロリー目安を200kcalとしています。

明治ミルクチョコレートのカロリーで見てみると、50gで283kcalですので、200kcalで計算すると約35g。よって、チョコレートを食べたときに食べ過ぎとならない目安としては、1日約35g。50gの板チョコレート2/3程度となります。尚、製品により多少の差はありますが、ポテトチップスでは約36gで200kcalです。

この「食事バランスガイド」は、望ましい食生活についてのメッセージを示した「食生活指針」を具体的な行動に結びつけるものとして、1日に「何を」「どれだけ」食べたらよいかの目安を分かりやすくイラストで示したものです。バランスガイドでは、菓子や嗜好飲料は食生活の中で楽しみとして捉えられ、「楽しく健康に」と示されています。食事全体のバランスを考えながら、食べすぎに注意することを心がけましょう。

食事の適量(どれだけ食べたらよいか)は性別、年齢、身体活動量によって異なりますが、どのくらい食べるかという量だけではなく、どのようなバランスで食べるかも大切です。

たんぱく質、脂質、炭水化物から得られるエネルギーの割合を示す指標を「エネルギー産生栄養素バランス」といい、これらの栄養素バランスを満たすことが健康的な食生活のためには重要です。

(※以前は、たんぱく質(protein)、脂質(fat)、炭水化物(carbohydrate)の英語表記の頭文字をとって、PFCバランスと言われていました。)

これらの栄養素バランスは、各種栄養素の摂取不足を回避すると共に、生活習慣病の発症や重症化予防を目的に定められています。

日々の食生活においては、カロリーだけではなく体に必要な栄養素も考慮する必要があるため、間食にチョコレートを食べる場合は1日の食事量を極端に減らさずにすむ量にとどめるなど、全体の食事のバランスを考えることが望まれます。

チョコレートに対する「誤解」

Q1.チョコを食べ過ぎると太りやすくなる?

A1.チョコレート=肥満、太る ではない

チョコを食べ過ぎると太りやすくなるというのは、誤解であると考えられています。ある試験にて、1ヶ月間毎日25g(板チョコ1/2枚分)のチョコレートを食べてもらいました。この試験に参加した347人の体重変化は平均わずか0.02㎏で、チョコレートの影響は見られませんでした。肥満になる直接の原因は、病的な原因がない限り過食にあります。

つまり、摂取エネルギーが消費エネルギーを超えると余分なエネルギーが脂肪として蓄積されます。よって、チョコレート=肥満、太る、と考えるより、食事全体の内容や摂取カロリーに配慮することが肥満予防や改善に必要といえるでしょう。

Q2.チョコを食べ過ぎるとニキビや吹き出物ができる?

A2.直接の関係はない

チョコを食べ過ぎるとニキビや吹き出物ができるという話に対して、1970年代後半に行われた米国の研究で、「チョコレートをたくさん食べることとニキビが発生することとは、直接の関係はない」との報告があります。

ニキビは皮脂腺から出た脂が毛穴に詰まってしまい、そこに細菌が繁殖するためにできるもので、ホルモンのバランスが崩れやすい思春期に多く見られます。また、体調の悪いときや皮膚を清潔に保っていないときなどにも見られます。

ニキビの免疫学的な研究も進められており、チョコレート摂取とニキビの関連性はさらなる研究が必要だと考えられています。

Q3.チョコを食べ過ぎると鼻血が出る?

A3.医学的な関係はない

チョコを食べ過ぎると鼻血が出ると言われたりもしますが、医学的にはチョコレートと鼻血について関係があるという報告は一切ありません。チョコレートのような栄養価の高い食べ物は、体内にエネルギーがたまって、そのはけ口として鼻血が出るというような噂話が独り歩きしてしまったのかもしれません。しかし、チョコレートに含まれるカカオポリフェノールは、血液がスムーズに流れるようにする働きを持つことから、可能性はゼロとはいえません。食べ過ぎには注意しましょう。

Q4.チョコを食べ過ぎると虫歯になる?

A4.チョコレートと虫歯は直接関係がない

虫歯は歯に付着した歯垢が原因です。歯垢にはたくさんの微生物が棲みつき、食べた物に含まれる砂糖などをもとに酸を作りだします。長時間そのままにしておくと、この酸がエナメル質を少しずつとかし、ついには穴があいてしまいます。これが虫歯です。

虫歯を予防するには、チョコレートを控えることよりも、正しい歯磨きを習慣づけることが大事だといえます。

Q5.チョコでカフェインを摂りすぎることはない?

A5.チョコレートのカフェイン量は多くない

チョコレート中にはカフェインが含まれていますが、カフェイン入り飲料と比較しても多くは含まれていません。

カフェイン量について、それぞれ以下の通りカフェインが含まれています。

・ミルクチョコレートのカフェイン量は約10mg/25g

・高カカオチョコレート(カカオマス70%)のカフェイン量は約20mg/25g

・コーヒーのカフェイン量のカフェイン量は約60mg/100ml

・紅茶のカフェイン量のカフェイン量は約30mg/100ml

(参考)

厚生労働省ホームページ

消費者庁ホームページ

日本チョコレート・ココア協会

世界の各機関よると1日あたりのカフェイン最大摂取量の目安として、成人で300mg~400mg、妊産婦で200mg~300mgといわれておりますので、チョコレートは安心して食べられますが、妊婦の方やお子さんは食べ過ぎには気をつけましょう。

(尚、カフェインの過剰摂取により、めまい、心拍数の増加、興奮、不安、震え、不眠が起こります。消化器管の刺激により下痢や吐き気、嘔吐することもありますので注意が必要です。)

チョコレートは適量ならうれしい健康効果も

チョコレートの主原料であるカカオマスに含まれるポリフェノールにはさまざまな健康効果があることが知られています。

①カカオポリフェノールの抗酸化作用

チョコレートの主原料カカオマスに含まれるのが「カカオポリフェノール」。ポリフェノールはほとんどの植物性食品に含まれていて、赤ワインやお茶にとくに含まれているということは知られていますが、チョコレートの原料であるカカオマスには、実は赤ワインやお茶以上にポリフェノールが豊富に含まれていることがわかっています。

老化やがん、生活習慣病などさまざまな病気の原因といわれているのが活性酸素。その働きを抑制する作用のある抗酸化物質として、カカオポリフェノールが注目されています。

②ストレスに対する効果

高カカオのチョコレートを1日25g(板チョコ1/2枚分)、1ヶ月間食べたもらったところ、精神面でのQOL(生活の質)の改善が観察されたという研究報告もあります。

また、スイスで、人を対象にした試験が行われ、2014年にはカカオポリフェノールをたくさん含むダークチョコレート(高カカオチョコレート)を食べることは、ストレスを軽減するのに役立つと報告されています。

③動脈硬化の原因に働きかける

カカオを原材料としたチョコレートやココアの摂取は心血管疾患、脂質代謝異常、がんなどの様々な慢性疾患のリスクの低下と関連することが示されています。

心血管疾患の原因のひとつに動脈硬化が挙げられます。その原因の1つが、悪玉(LDL)コレステロールが血管にたまって酸化されることです。カカオポリフェノールの摂取によって、悪玉コレステロールの値が低下したり、善玉(HDL)コレステロールの値が上昇したりすることが報告されています。また、チョコレートを摂取した際、チョコレートの摂取前と摂取後で血流の改善が観察されたことも報告されています。

チョコはいつ食べるのがいい?

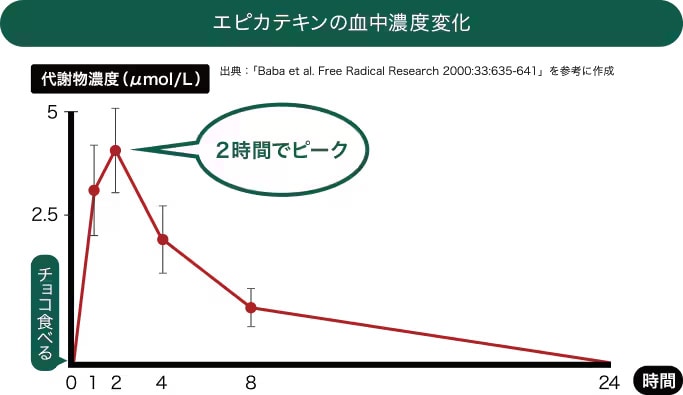

チョコレートに含まれるカカオポリフェノールは、紹介したように健康効果が期待される成分ですが、体内にとどめておくことができないため、一度にたくさん摂取しても排出されてしまいます。

カカオポリフェノールの主成分である「エピカテキン」について血中濃度の変化を調べたところ、摂取してから2時間後に血中濃度がピークに達し、徐々に対外へ排出され24時間後にはほとんどなくなることが分かりました。そのため、カカオポリフェノールが多く含まれる高カカオチョコレートを1日数回にわけて、食べるのがおすすめです。

また、健康を考えるうえでは、血中のブドウ糖濃度(血糖値)は上げすぎず、下げすぎず一定の幅に抑えることが大事です。そこで着目すべき指標として、食品に含まれる糖質量とは別の「GI(Glycemic Index:グライセミック・インデックス)値」というものがあります。

これは、糖質を含む食品を食べたときの血糖値の上がりやすさの指標で、GI値が低いほど糖質の吸収がおだやかであると言われています。チョコレートは甘いために血糖値を上げやすい食べ物と思われがちですが、チョコレートに含まれているポリフェノール、脂質、食物繊維の働きによって、チョコレートを食べても血糖値は急激に上がりません。実はチョコレートは低GI食品であることが分かっています。

血糖値をコントロールする必要のある糖尿病の方だけでなく、一般の方々が健康な生活を送るうえでも、血糖値の急激な上昇を抑えて一定の範囲に収めることは重要です。その意味で、GI値という指標は、重要なものになってきています。

1日のトータルのカロリーを知った上で食べる分には、むしろ健康によい効果をもたらします。1日3食に間食を加え、食事を何度にも分けて摂取したほうが、血中のブドウ糖濃度の上昇を抑えられるからです。

チョコを上手に楽しむポイント

健康にも良いことで知られているチョコレート。おいしく、楽しく食べながら上手に付き合っていきたいですね。日常のなかでチョコレートを楽しむ方法などいくつかのヒントを記載します。

①小分け包装を活用

板チョコレートを開けると一気に1枚食べてしまう・・・という方には、小分けになっている個包装タイプのチョコレートをおすすめします。1個あたりの重量も明確ですので、自分が食べる量をコントロールしやすくなります。

②ゆっくり食べる

チョコレートは口の中でゆっくりとかして、香りや味を楽しむと、控えめな量でも満足度はアップします。チョコレートを口の中でしっかりとかして、時間をかけて味わうことで、より多くの香りを感じることができます。

③高カカオチョコに切り替える

チョコレートを食べるなら、カカオポリフェノールが含まれる高カカオのチョコレートに切り替える、というのもひとつの方法。おいしさも楽しみつつチョコレートの健康効果を日常生活に取り入れることができます。

まとめ

豊かな香りやなめらかな口どけなど、魅力がつまったチョコレート。様々な菓子のひとつではありますが、特に高カカオチョコレートはその健康効果が注目され、一般の人々にも広く知られるようになってきています。

正しい知識を元に適量を知って間食をうまく活用するのは、日々の食生活のちょっとした楽しみになります。ストレス解消をはじめ、その健康効果も意識しつつ、チョコレートを上手に取り入れてみてはいかがでしょうか。