栄養課題の現状と、

課題解決へ向けて

いま世界が直面している栄養に関する健康課題やその社会的・経済的な影響、

それに関わる国際的な政策、食品企業に求められる責任などについてご説明します。

栄養課題の現状

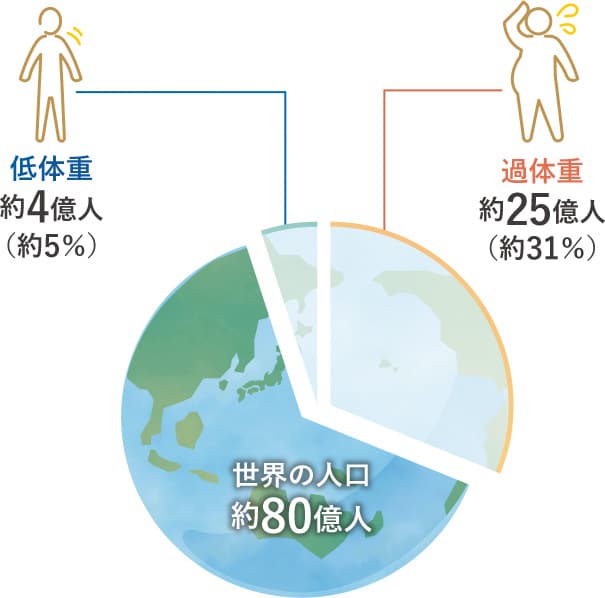

いま世界では、食べすぎや偏った食事による過体重・肥満、それに伴う生活習慣病の増加が問題視される一方、たんぱく質や食物繊維、ビタミン、ミネラルなどの不足による発育阻害・やせ・フレイル※1などへの懸念も高まっており、これら二つの相反する栄養課題に直面しています。

過栄養

世界保健機関(World Health Organization; WHO)の調べ※2 によると、2022年時点で25億人の成人が過体重、そのうち9億人近くが肥満であると言われています。過体重・肥満は、2型糖尿病、心血管疾患、高血圧、がんなど、多くの病気の原因となることが知られています。※3

低栄養

WHOの調べ※2によると、2022年時点で低体重の成人は約4億人を占めています。また、微量栄養素(ビタミン・ミネラル)欠乏症の成人は20億人以上存在していると言われています。これらの状態は、さまざまな衰弱性疾患を引き起こし、場合によっては致命的な健康被害を引き起こすことが知られています。※4

-

※1フレイルとは、加齢とともに筋力が低下したり、認知機能が低下したりするなどの心身が虚弱化した状態のこと。

高齢者が陥りやすく、そのままにしておくと要介護状態へと進んでしまいますが、正しく対処すれば生活機能が維持・向上するとされています。 -

※3 GBD 2017 Diet Collaborators, (2019) The Lancet 393 (10184) : 1958-72

栄養課題が及ぼす

さまざまな影響

今後、このような栄養課題を放置していると、健康を害するだけでなく、社会保障費の増加や労働生産性の低下など、社会的・経済的にも大きな影響を及ぼすことが懸念されています。近年では、この問題に対応するため、世界保健機関(World Health Organization; WHO)が栄養に関するグローバル目標を設定するなど、国際的な政策の動きも強まっており、世界全体で解決に向けて取り組むべき重要な課題と位置付けられています。

社会的・経済的影響

経済協力開発機構・ヨーロッパ連合・G20に属する52ヵ国で、2020~2050年における「過体重」を原因とする治療費は医療予算の8.4%にのぼると予想され、国内総生産(Gross Domestic Product; GDP)は雇用の減少と生産性の低下によって平均3.3%減少すると予測されています。※5また、「低栄養」が国の生産性・経済成長にもたらす影響は、国にもよりますがGDPの2~11%と予想されています。※6 ※7

国際的な政策

WHOは、不適切な食生活によって引き起こされる死亡や病気の減少を目的に、2025年までの栄養に関するグローバル目標を設定しています。また、国連が定める持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals; SDGs)の中には、SDG2[飢餓をゼロに]やSDG3[すべての人に健康と福祉を]といった、食・健康に関連する目標が設定されています。

食品企業に求められること

この栄養課題の解決には、人々の日々の食生活における栄養バランスを整える必要がありますが、個々人が栄養成分ごとに適切な摂取量を把握し、栄養を適切にコントロールすることは簡単ではありません。こうした状況において、商品を介して日々の栄養を提供している私たち食品企業は、この課題に真摯に向き合い、商品の栄養価値向上や栄養に関する情報提供など、解決に向けた取り組みを積極的に進める必要があります。

食品企業に求められている「栄養に向き合う姿勢」

食品企業の方針や取り組み等を分析・促進する代表的な取り組み(Access to Nutrition Initiative; ATNIなど)では、食品企業が包括的な栄養戦略を立案し、その実施のための企業ガバナンスを強化すること、また、これらに関する透明性の高い情報を発信することを強く求めています。※7また、SDGsを推進する国際非政府組織(World Benchmarking Alliance; WBAなど)では、企業のサステナビリティを評価する観点として「環境」「人権」とともに「栄養」も位置付けており、その評価ランキングを公表しています。※8

Meiji NPS(明治栄養プロファイリングシステム)

こうした考え方のもと、明治は、食品の栄養価値を科学的に評価できる仕組みとして「Meiji NPS(明治栄養プロファイリングシステム)」を策定しました。この仕組みを商品の開発・改良や情報提供に役立て、栄養課題の解決に貢献していきます。