幼児の鉄不足解消に向けた、貧血の実態把握に貢献する研究成果「採血不要で幼児のヘモグロビン測定が可能、その有用性を確認」~小児科学分野の国際専門誌「Pediatric Research」にて発表~

株式会社 明治(代表取締役社長:松田 克也)は順天堂大学大学院医学研究科小児思春期発達・病態学(主任教授:清水 俊明)への委託研究により、1~5歳の幼児において測定装置「パルスオキシメータRad-67TM(マシモジャパン株式会社)」を用いることで、採血することなくヘモグロビン測定ができ、その測定値が採血をした測定値とおおむね一致することを確認しました。本研究成果は小児科学分野の国際専門誌である「Pediatric Research」(Pediatr Res. 2022 Jul 29. doi: 10.1038/s41390-022-02204-7.)にて発表されています。

研究概要

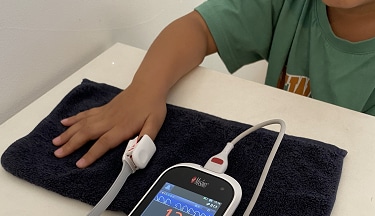

日本の幼児における鉄摂取量は諸外国よりも低く※1、潜在的な貧血の存在が予想されます。しかし、ヘモグロビンの測定には採血を伴うため、幼児における貧血の実態については把握しきれていないのが実情です。そこで今回の研究では、非侵襲的※2ヘモグロビン測定装置「パルスオキシメータRad-67TM」を用いて1~5歳までの日本人幼児102名のヘモグロビン濃度を測定し、採血した血中ヘモグロビン濃度と比較することで、本測定装置による幼児の血中ヘモグロビン濃度測定の有用性を検討しました。

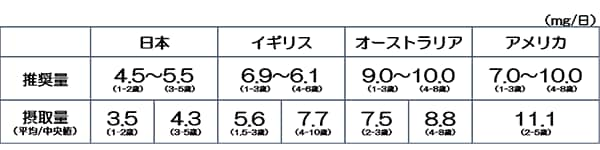

※1世界各国の「鉄の推奨量と摂取実態」の比較

※2生体を傷つけず、皮膚内への器具の挿入を必要としない手法

結果概要

非侵襲的ヘモグロビン測定装置による測定値と採血した血中ヘモグロビン濃度の測定値に有意な正の相関が確認され、またその精度においても良好な一致を示しました。これにより非侵襲的ヘモグロビン測定は幼児の血中ヘモグロビン濃度測定に有用であることを確認しました。

発表内容

論文タイトル

幼児期における非侵襲的ヘモグロビン測定法の評価

(Evaluation of the use of non-invasive hemoglobin measurement in early childhood)

発表者

荒井美輝1、東海林宏道2、粟田健太郎2、稲毛英介2、幾瀨圭2、清水俊明1

1 順天堂大学大学院医学研究科小児思春期発達・病態学

2 順天堂大学医学部附属順天堂医院小児科・思春期科

方法

1~5歳までの合計109名の登録被検者のうち、ヘモグロビンの測定に成功した102名(平均年齢3.698歳)において、「パルスオキシメータによる非侵襲的な血中ヘモグロビン(SpHb)」と、「血液試料を用いた血中ヘモグロビン(Hb-Lab)」のデータをセットで収集しました。それぞれの測定値の相関性を2つの手法(回帰分析※3、Bland-Altman法※4)で評価しました。

※32つの測定方法の差の傾向を評価する手法

※42つのデータの正確度(バイアス、正確性、精度、一致限界)を評価する手法

結果

測定したヘモグロビン濃度(Hb)の平均値はSpHb 13.1±0.89(標準偏差:SD)g/dL、Hb-Lab 12.9±1.03(SD)g/dLの範囲で測定されました。

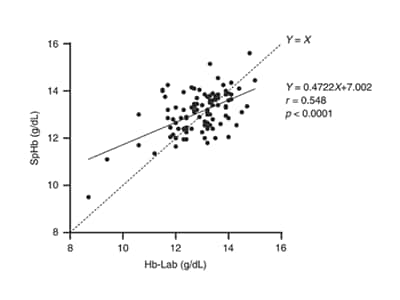

①回帰分析にて、有意な正の相関(相関係数r=0.548)を示しました。(図1)

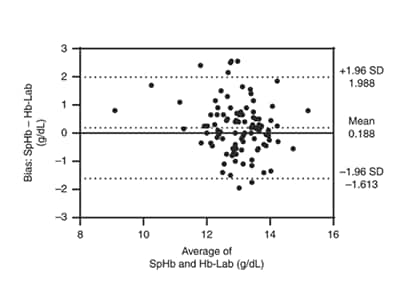

②Bland-Altman法にて、両者は良好な一致を示し、SpHbとHb-Labの間の平均バイアスは0.188±0.919 g/dL(平均±SD)でした。(図2)

非侵襲的ヘモグロビン測定は幼児の血中ヘモグロビン濃度の推定に有用であることを確認しました。