痛み物質、子宮の出口の狭さ、病気が「月経痛」の原因に。ストレスがあると痛みが増幅

ではなぜ、月経痛は起こるのでしょうか。

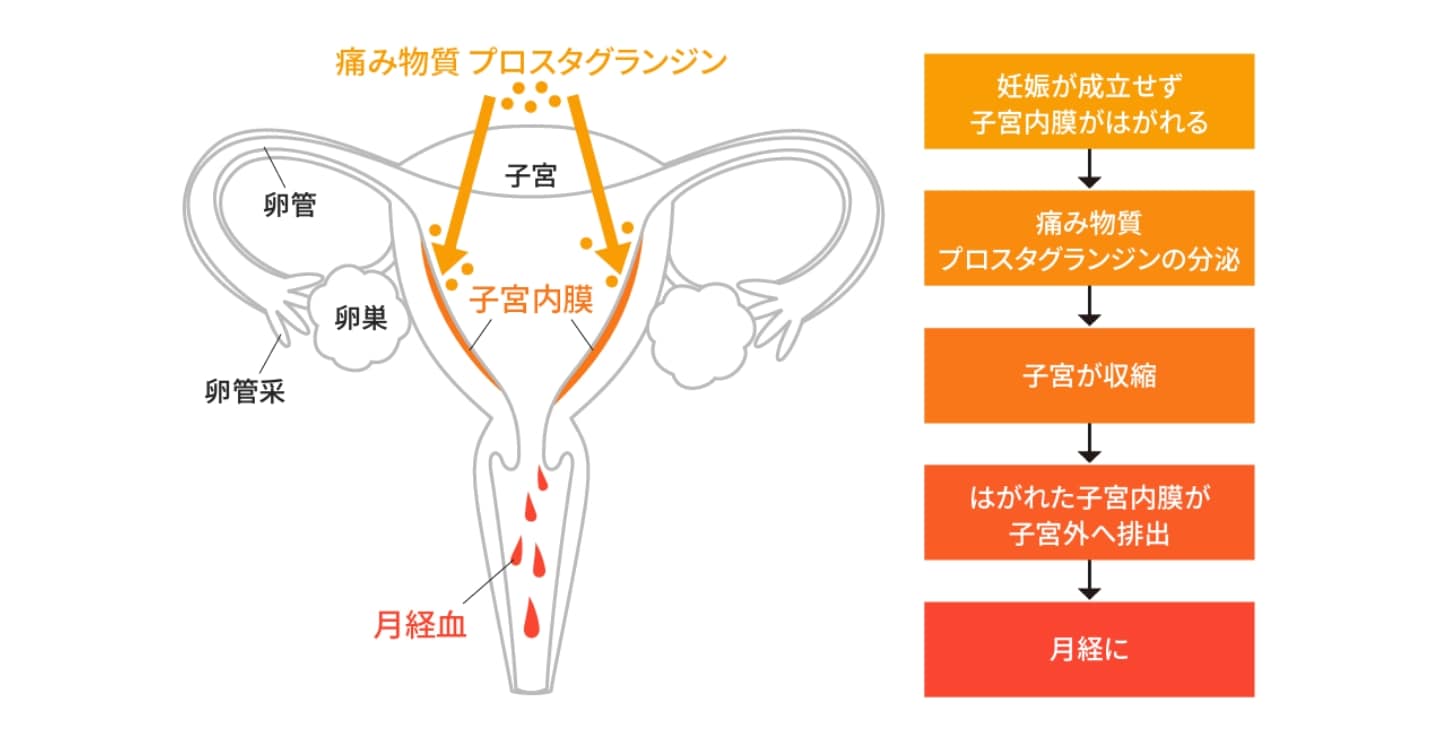

月経のときには、「プロスタグランジン」という痛み物質が子宮内膜から分泌されます。この物質が働いて子宮の筋肉が収縮し、はがれた子宮内膜を血液と一緒に体の外へと押し出すわけです。このときに生じる痛みが「月経痛」です(下イラスト)。

「痛み物質」が月経痛の一因に

「体質的にプロスタグランジンの分泌量が多かったり、この物質に対する子宮の筋肉の感受性が高かったりすると、子宮が過剰に収縮してしまい、強い月経痛が引き起こされます。また痛みは脳で感じるものなので、ストレスなどがあると子宮から脳へと伝わる痛みの情報が増強することもあります。受験や仕事などのストレスがあると月経痛もひどくなり、月経痛が悪化するとますますストレスも増え、痛みがさらに……という悪循環に陥ることも珍しくありません」と百枝さんは説明します。

年齢によっても、月経痛が起こる原因は異なります。10代の場合は、子宮の出口にある子宮頸管がまだ狭く、子宮が強く収縮して経血を排出しようとするために、痛みを伴いやすいのです。ただし初経から3年ほど経つと、痛みは自然と和らいでくるのが一般的です。

一方、20~30代で鎮痛薬が必要なほど月経痛がひどい場合は、背後に子宮内膜症などの病気が潜んでいる可能性が高いといいます。子宮内膜症は、本来、子宮の内側だけにあるはずの子宮内膜組織が、子宮の外の卵巣やお腹の中に発生し、月経のたびにその場所で増殖と剥離を繰り返す病気で、強い月経痛(月経困難症)を伴います。

「子宮内膜症や月経困難症は近年、増加していますが、この背景にあるのが女性のライフスタイルの変化。昔に比べて初産年齢が上がり、また出産回数も激減したことで、現代女性の月経の回数は大幅に増えました(関連記事:かつてないほど月経回数が多い現代女性。自分の体を知って前向きに生きて!)。月経中は経血が子宮からお腹の中へと逆流し、これが子宮内膜症の引き金になると考えられています。つまり、月経回数が多いほど子宮内膜症になるリスクが高くなるわけです。月経は痛くて当たり前のものではありません。20~30代で月経痛がひどい、あるいはどんどんひどくなっているという人は、明らかに治療が必要です」と百枝さんは注意を促します。

PMSには、プロゲステロンの作用が関係。症状は個人差が大きい

一方のPMSは何が原因なのでしょうか。

「実は諸説あり、明らかなことはまだわかっていません。ただ、女性ホルモンの一つであるプロゲステロンが関係していることは確かなようです」と百枝さん。

プロゲステロンは前ページで説明したように、子宮内膜を受精しやすい状態に整える、いわば妊娠のためのホルモンです。妊娠に備えて食欲を増進させたり、腸の動きを抑えたり、水分の排出を抑えたり、体温を上げたりする作用があります。このような働きが、PMSの様々な症状を引き起こす一因になっていると考えられます。また、プロゲステロンは、神経の安定や平常心などを保つセロトニンなど、脳の神経伝達物質にも作用するため、気分の落ち込みやイライラといった感情の変化も起こりやすくなるといいます。

「月経周期に伴って増えたり減ったりする女性ホルモンの影響を受けやすい人は、PMSの症状が出やすいといえるでしょう。他にも性格やストレス、食生活、環境の変化など、いろいろな要因が絡み合ってPMSの症状に影響を及ぼしています」と百枝さんは説明します。