インフルエンザにかかってしまった…病状を改善する方法やお家でできる予防法を解説

知る 2019.07.04

毎年年末から年始にかけて、インフルエンザの流行がニュースを賑わせています。

一度かかってしまえばつらい症状に悩まされるインフルエンザ。

防ぐためにはどんなことに注意すればいいのか、どうすれば症状が楽になるのかについてご紹介します。

インフルエンザの正体とは

インフルエンザとは、インフルエンザウイルスに感染して発症する感染症です。

年齢にかかわらず幅広い年代で発症し、広範囲に拡散する強い感染力を持っています。

インフルエンザウイルスの種類

毎年「今年は何型のインフルエンザが流行する」というような話題が出るように、ウイルスの型によりA型、B型、C型の3種類に分類されます。

またA型はウイルスに含まれるたんぱく質のうち、16種類のヘマグルチニン(HA)と9種類のノイラミニダーゼ(N)の組み合わせにより、144種類の亜型に分類されます。

亜型ごとに免疫反応を引き起こす抗原性が異なるため、仮にA型に感染した経験があっても、異なる亜型のインフルエンザには感染します。

なお、B型およびC型には亜型は存在しないため、一度罹患すれば抗体ができ、同じ型に罹患しにくくなります。

インフルエンザが流行する時期

インフルエンザは冬に流行する傾向があります。

12月初旬~1月初旬にかけて拡散が始まります。1月中旬~2月中旬に全国的にピークを迎え、3月中旬ごろに収束していきます。

2018年現在、人間に流行するインフルエンザウイルスはA(H1N1)亜型、A(H3N2)亜型(香港型)、B型の3種類です。

シーズンにより流行するインフルエンザの種類が異なっており、2016~17年にはA(H3N2)亜型(香港型)が大流行し80%近くを占めていましたが、2017~18年には30%に減少。

A(H1N1)亜型が24%、B型が46%と複数の型が同時に流行したため、患者数の増加につながりました。

インフルエンザの症状

インフルエンザにはさまざまな型が存在しています。

それぞれの型には特徴があり、その症状から感染した型をある程度判別することも可能です。

またインフルエンザはそれ自身の症状だけでなく、発症が原因となる合併症にも注意しなければなりません。

型別の症状

A型の症状

ウイルスの感染から1~4日程度の潜伏期間を経て発症。

急激かつ38℃を超えるほどの高熱に伴い、頭痛、筋肉痛、関節痛といった全身の痛み、咳、鼻水、吐き気といった風邪に似た症状が現れます。

高熱は長期化することがあり、時には5日ほど継続する場合もあります。

B型の症状

ウイルスの感染から1~3日程度の潜伏期間を経て発症。

発熱はA型に比べて軽く、37℃台にとどまるケースもあります。

A型同様、筋肉および関節痛、頭痛、強い倦怠感を伴いますが、A型よりも胃腸炎のような強い腹痛・下痢が発症しやすく、中には3日以上継続するケースが存在します。

C型の症状

他の型に比べ症状が軽く、高熱は2日程度で下がります。

咳、鼻水といった症状が出やすい傾向がありますが、風邪との見分けがつきにくいとされており、一般の外来での診断はできません。

風邪とインフルエンザの違い

体調を崩したとき、その症状から風邪とインフルエンザの判断がつかない場合があります。

一部似ている症状がありますが、それぞれ別々の原因(ウイルス)から発生する異なる病気です。

風邪はアデノウイルス、ライノウイルス、コロナウイルスなどさまざまな種類のウイルスが原因で発生します。

38℃未満の発熱、のどの痛みや咳、鼻水・鼻づまり、くしゃみといった症状が局所的に表れます。

またそれらの症状はゆっくりと現れ、徐々に体調の悪化を引き起こします。

一般的に2~3日で快方に向かいますが、ウイルスの種類によっては長期化することもあります。

インフルエンザはインフルエンザウイルスが症状を引き起こします。

38℃を超える高熱、頭痛、筋肉痛、関節痛、咳や鼻水、倦怠感など、さまざまな症状が全身に現れます。

また、症状は急激に表面化するため、前日まで何ともなくとも突然発症することがほとんどです。

流行しやすいA型、B型は発症してから3~5日で熱が下がります。

合併症に注意

インフルエンザは、それ自体の症状以上に、合併症に対して注意を払うことが必要です。

インフルエンザが引き起こす合併症は、主なものに「インフルエンザ脳症」と「肺炎」があります。

インフルエンザ脳症

発熱による脳の腫れや脳内の圧力上昇により、意識障害やけいれん、異常な行動・言動といった症状が現れます。

主に5歳未満の小児にみられることが多いのですが、大人でも発症することがあります。重症の場合は死亡例も報告されており、注意が必要です。

肺炎

インフルエンザにより抵抗力が低下した結果、細菌に二次感染し、肺炎を発症することがあります。

特に65歳以上の高齢者や呼吸器系に疾患を持っている患者が発生しやすい傾向があり、インフルエンザによる死亡の多くは二次感染による肺炎であるとされています。

インフルエンザが重症化しやすい条件

インフルエンザは「ハイリスク群」と呼ばれる特定の条件に当てはまると、重症化や合併症を引き起こしやすくなると考えられています。

その条件には以下のものが挙げられます。

- 高齢者(65歳以上)

- 小児(5歳未満)

- 妊婦(28週以降)

- 慢性的呼吸器疾患(喘息、肺結核など)

- 慢性的心疾患(先天性心疾患、冠動脈疾患、僧帽弁膜症など)

- 腎疾患(慢性的腎不全、血液透析患者など)

- 免疫機能不全

- 肥満

これらの条件に当てはまる場合には、とくにインフルエンザに感染しないよう注意を払うことが必要です。

インフルエンザを治療するには

もしインフルエンザに感染した疑いがある場合には、早急に診察を受けることが望ましいでしょう。検査で陽性の場合には、適切な治療を受けることで症状を軽減(または症状がある期間を短縮)することが期待できます。

一般療法

十分な休養

インフルエンザが発症すると、体内の免疫機能がインフルエンザウイルスを撃退するための活動を開始します。

その活動の効率を上げるためにも、激しい運動は控えて体力を温存しましょう。

十分な睡眠は特に効果的です。

水分と栄養の補給

発熱時には、体内から多くの水分が失われます。

そのため脱水症状対策として、十分な量の水分およびミネラルを補給することが必須です。

その際、緑茶やコーヒーなどカフェインを含む飲料は、水分を体外に排出する働きがあるため、脱水症状を悪化させる可能性があります。

水や麦茶だけでなく、ミネラル補給のためスポーツ飲料や経口補水液も口にしましょう。

また症状が少し落ち着いたら体力をつけるためにも可能な範囲で食事もとりましょう。

ゼリーやヨーグルト、うどんやおかゆなど、消化がよく食べやすいものにして下さい。

消化しにくいもの、脂っこいものは避けるのがよいでしょう。

高熱を下げる

食事や水分の摂取が難しいほど高熱が出た場合には、首回りやわきの下、太もものつけ根を冷やすことで熱を下げる効果が期待できます。医師が処方した解熱剤も有効です。

薬物療法

インフルエンザの治療に効果的な薬物も存在します。

薬物での療法には原因を抑えるための原因療法と、症状を抑えるための対症療法があります。

原因となるウイルスの増加を防ぐ原因療法には、発症からできるだけ早く(48時間以内に)抗インフルエンザ薬を投与することが挙げられます。

抗インフルエンザ薬はインフルエンザウイルスの増殖を防ぐよう働きかけるため、ウイルスの増加がピークに達してから投与してもあまり意味がありません。

抗インフルエンザ薬は飲み薬ならタミフル(オセルタミビル)、ゾフルーザ(バロキサビルマルボキシル)、吸入薬ならリレンザ(ザナミビル水和物)といった薬が有名です。

年齢や症状によって使用できる薬の種類や量が変わるため、医師の指示を守って使用しましょう。

発熱などの症状を緩和するために解熱剤を使うことがあります。

しかし一部の解熱薬はインフルエンザ脳症を引き起こす可能性があるとされるため使用が禁止されています。

市販の解熱剤には注意し、必ず医師へ相談し、指導のもと服用するようにしましょう。

インフルエンザの予防

インフルエンザ発症後の治療法は確立されていますが、それでも未然に感染を防ぐことが何より大切です。

毎日の生活に少し気を遣うことが、感染防止に高い効果を発揮します。

予防接種を受けよう

インフルエンザの予防で最初に挙げられるのは予防接種です。

予防接種は健康保険が適用されないため、原則的に全額自己負担となります。

費用は医師ごとに決められていますが、おおよそ3,500円前後で受けられることが多いようです。

なお、予防接種を受けても、インフルエンザウイルスは毎年流行が変わるため、必ず防げるわけではありません。

しかし、もし予防接種後に発症したとしても、重症化させない働きが期待できます。

日常生活で注意すべき点は?

インフルエンザにかからないために日常の生活で注意できることは多くあります。

インフルエンザは咳やくしゃみなどから飛沫感染するため、流行している時にはなるべく人ごみの多いところを出歩かないことが有効です。

またできるだけウイルスを体内に入れないため、マスクは必ず使用しましょう。

また外出後には、手洗いやうがいをして、ウイルスを洗い流しておくことも効果的です。

手洗い、うがいともに1分間は行うようにしましょう。

さらに室内の湿度を高めておくことで、湿度に弱いインフルエンザウイルスの増殖を防止することができます。

十分に対策をとったうえでウイルスが体内に入ってしまった場合には、ウイルスに十分な抵抗ができるように、体の免疫力を高めておきましょう。

バランスのよい食事をとることは抵抗力の向上に何より効果的といえるでしょう。

また、腸内環境の改善などに役立つとされる乳酸菌ですが、特に乳酸菌1073R-1株には病原菌と戦う免疫細胞の活性化(NK活性増強効果)を促す働きがあり、ウイルスの感染にも高い抵抗力を発揮することが期待できます。

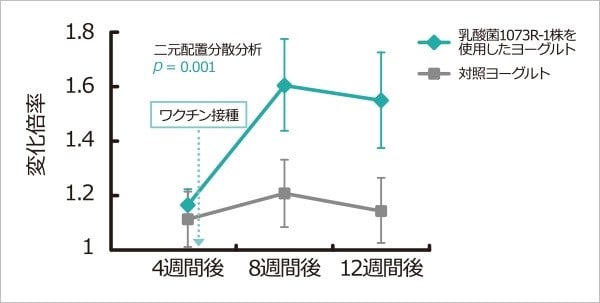

神奈川歯科大学 口腔科学講座環境病理学 槻木恵一教授らのグループによって、2014年10月~12月に行われた試験においても、乳酸菌1073R-1株を使用したヨーグルトを1日1回100gを12週間毎日摂取したグループは、同じように対照ヨーグルトを摂取したグループよりも、インフルエンザA型H3N2ウイルスに反応するIgA※が有意に多いことがわかりました。

インフルエンザA(H3N2)亜型に反応する唾液中IgAが増加(変化率)(明治ヨーグルトライブラリー)

インフルエンザA(H3N2)亜型に反応する唾液中IgAが増加(変化率)(明治ヨーグルトライブラリー)https://www.meiji.co.jp/yogurtlibrary/laboratory/report/1073r1/03/05/

つまり、単にIgAが増えただけではなく、増えたIgAがインフルエンザウイルスに対抗する力をもつものであったことが確認できたのです。

※ 免疫の「抗体」の一種

IgA(免疫グロブリンA、英:Immunoglobulin A)は主に口腔、鼻や目、消化管などの粘膜に存在し、

ウイルスや細菌などの異物の侵入を防ぐ。腔内には1日50~100mgのIgAが分泌されると言われ、口腔で働く免疫の中でIgAの占める割合はかなり高いと言える。

まとめ

毎年流行するインフルエンザは、感染した本人だけでなく、周囲の人間も含め毎年多くの人々を苦しめています。

しかし、長年の研究と多くの人々の経験により、予防策・治療法が確立されています。

対策をとることで感染・発症を回避し、発症後も被害を最小限に抑えることが可能です。

予防接種をし、マスクや手洗いでウイルスの侵入を防ぎ、食事面の改善で免疫力を高めても感染する恐れがあるのがインフルエンザです。

もし感染してしまった場合には、早急に医師の診察を受け、適切な処置を行いましょう。

【監修】佐藤典弘

外科医。1993年 九州大学医学部卒。外科医として研修後、九州大学大学院へ入学。学位(医学博士号)を取得後、米国ジョンズホプキンス医科大学に5年間留学し、がんの分子生物学を研究。2006年より九州大学 腫瘍制御学 助手、2012年より産業医科大学 第1外科。現在、産業医科大学第1外科 講師、外来医長。1000例以上の外科手術を経験し、日本外科学会、日本消化器外科学会の専門医・指導医の資格を取得。これまでに発表した研究論文は180編以上(うち120編が英文)。著書に「ガンとわかったら読む本(マキノ出版)」など。