HbA1cってなに?

HbA1c(ヘモグロビンA1c)について

HbA1cは、「ヘモグロビン エーワンシー」と読みます。

血糖レベルを知る方法として、空腹時血糖値、食後血糖値、HbA1cという三つの指標(検査値)があります。

空腹時血糖値とは、食事を摂らずに10時間以上経った状態で測る血糖値です。また、食後血糖値とは食後1~2時間後に上昇する血糖値のことで、その時の食事が血糖値に与える影響を測定する短期的な指標です。それに対して、HbA1cとは、直近1~2ヶ月の平均的な血糖値の推移を示す中長期的な指標です。そのため、糖尿病関連の治療ガイドなどで「血糖コントロールの最重要指標」と言われているように、血糖状態の総合指標として重要視されています。

ヘモグロビン(Hb)は日本語では「血色素(けっしきそ)」といい、赤血球の中にあって酸素を運搬している成分です。血液が赤く見えるのは、ヘモグロビンが赤い色をしているからです。そのヘモグロビン(Hb)が、血液中のブドウ糖である「血糖」と結合して変化(糖化)したものが、「HbA1c(ヘモグロビンA1c)」です。

血糖の量が多いほど(高血糖であるほど)ヘモグロビンと血糖が結合しやすく、かつ、高血糖である時間が長いほどHbA1cの量が増えます。ですから、HbA1cの量(割合)を調べることで、過去の一定期間の血糖レベルを把握できます。

HbA1cってどこで確認できるの?

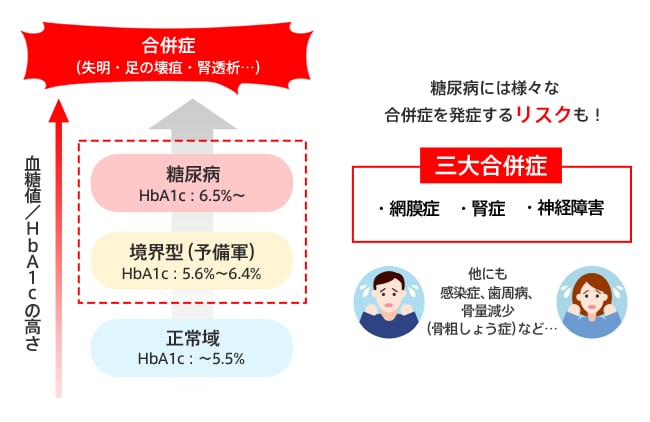

健康診断・人間ドックの診断書に「HbA1c」という項目があります。5.6%を超えると「要注意」の判定であり、対策が必要です。

HbA1cが高いとどうなるの?

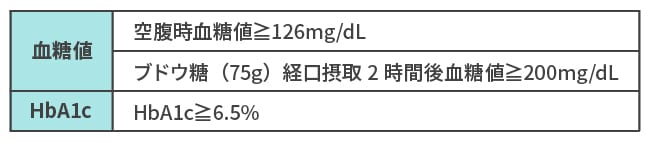

HbA1cが高めであることは糖尿病のリスクが高い状態です。糖尿病の診断基準値は、この慢性的な高血糖による細小血管の障害、主として網膜の細小血管障害である「網膜症」という合併症が発症する血糖レベルを基に定められています。その血糖レベルとは、以下の図表の通りです。

糖尿病に至らないレベルの高血糖でも、さまざまな健康上の問題が生じてきます。これらの健康障害の多くは、ある一時点の血糖値が高いために起こるのではありません。一定期間、血糖値が高い状態にあること、つまりHbA1cの高い状態が続く事で少しずつ身体への負荷が積み重なり、その影響が後年になってから現れてきます。